Биология молодости. Книга вторая

АННОТАЦИЯ

До сих пор научный мир не может дать окончательный точный ответ откуда первично происходит механизм старения организма. Существует масса разрозненных теорий, не позволяющих дать ответ для разработки реальных механизмов радикального продления жизни. Глубокий аналитический поиск и практика позволили выйти автору на новый уровень понимания глубин этой проблемы. Автор показал впервые, что старение организма или по его терминологии геронтос – это 2-х этажный процесс как на уровне клеток (сенесцент), так и на уровне всего организма (сенилит). Механизмы сенесцента наводятся в организме и начинаются они в иммунной системе! Клеточный лимит Хейфлика тоже вторичен. Первым сенесцентирует тимус, затем эпифиз гипоталамус… Это является условием проявления и становления этапов онтогенеза, продвижения их по онтодианной линии с выходом на сенилит. Сверху сигнал распространяется на железы-мишени, органы, ткани и клетки… Там этот статус сенесцента набирает мощь и за счет усиления выброса факторов сенесцента (на уровне клеточных белков HMGB1 в клеточном секретоме SASP) возвращается в виде обратного эшелона вторичных механизмов распространения сенесцента на верхние уровни проявляясь в виде сенилита (уровне гормонов, модификаций иммунных клеток…), а затем направленных инволюционных процессов (в органах регулировок как гипоталамус…) и неизменным сопровождением возраст-зависимых «болезней» (анизомалий). Такое понимание проблемы позволило автору предложить осознанный комплекс целенаправленных мероприятий по противодействию геронтосу на всех уровнях.

Ось эпифиз ⟺ тимус – главный регулятор механизмов старения на общеорганизменном и клеточном уровнях (сенилит и сенесцент). Гипотеза Г.А. Гарбузова

Сенесцент и сенилит базируются на неспецифической стороне проявлений, присущей для всех болезней и анизомалий*

У каждой из них имеются специфическая и неспецифическая сторона их проявлений. Это, как и у иммунитета, у которого имеются неспецифичный (врождённый), так и специфичный (приобретённый) типы. В свою очередь общее старение (геронтос*) базируется на универсальной платформе неспецифичности. Геронтос движется на тех же общих началах (механизмы проявления и гены реализации: HIF-1, NF-κB, ATG*…), которые имеются у хронических болезней (экзогенной природы), анизомалий* (возраст-зависимых «патологий») и старения. Неудивительно что хронические болезни и стрессы могут ускорять сенилит.

Старение или по терминологии автора геронтос – это двухэтажный процесс, состоящий из взаимодействия сенесцента* и сенилита*

При этом каждый из них вовлекает в свою орбиту противоположный уровень. Делается это ступенчато, когда одна из двух сторон процесса индуцирует другую (на другом этаже регулировок), а та в свою очередь усугубляет глубину противоположной стороны. В итоге процесс развивается ступенчато, по этапам, что проявляется в виде различных этапов онтогенеза: адальтус* ↔ матура* ↔ геронтос ↔ мортус. У каждой ступеньки есть свой порог возможностей, запас прочности, при выходе из которого запускается следующая ступень. Все этапы укладываются последовательно, в сумме представляют онтодианную линию жизни*. Причём у каждого вида имеется своя (обозначенная генами) длина хроноса для этой линии. Геронтос = сенесцент + сенилит, то есть является реализацией взаимоусиления этих двух процессов. При этом сенилит работает на уровне механизмов гормезиса*, а сенесцент - на уровне гомеостазов. Гормезис обеспечивает Витаукт* на уровне организма, а гомеостазы обеспечивают Жизненную Силу* на уровне клеток. Витаукт зависит от Жизненной силы и наоборот ⇄![]() Жизненная Сила зависит от Витаукт. У Витаукта и Жизненной Силы имеются свои механизмы регулировок на верхнем и нижнем этаже организма. При этом сенесцент означает утрату Жизненной Силы, а сенилит – Витаукта. Идеальным является, когда эти динамические потоки саморегулировок стабилизированы на каждом этаже, не меняются, что обеспечивает потенциал непрерывного существования у каждого. Например, растительные клетки способны производить деления неограниченно, а вегетативные клоны тоже способны поддерживать нелимитированное существование.

Жизненная Сила зависит от Витаукт. У Витаукта и Жизненной Силы имеются свои механизмы регулировок на верхнем и нижнем этаже организма. При этом сенесцент означает утрату Жизненной Силы, а сенилит – Витаукта. Идеальным является, когда эти динамические потоки саморегулировок стабилизированы на каждом этаже, не меняются, что обеспечивает потенциал непрерывного существования у каждого. Например, растительные клетки способны производить деления неограниченно, а вегетативные клоны тоже способны поддерживать нелимитированное существование.

При этом сенилит вовлекает некоторые (включая иммунные) элементы ОАС (Общий Адаптационный Синдром), сенесцент - УКАС (Универсальный Клеточно-тканевой Адаптационный Статус), а геронтос через сумму ОАС и УКАС. При этом УКАС здесь работает в другом формате, на принципах, когда клетки находятся на стадии IV, истощения. Это уже не ситуационные фенотипы, а устойчивые модификаты. Такие клетки как штрейкбрехеры (предатели) работают в противоположном направлении или недорабатывают полноценно. Это действие происходит в первую очередь через клетки местного иммунитета, которые образуют устойчивые новые модификаты*.

Роль иммунных клеток в созревании эпифиза и его старении

Эпифиз – центральный орган нейро-иммуно-эндокринной системы. От него зависят возрастные перестройки гипоталамуса. Аналитическое изучение принципов возрастного созревания эпифиза позволило автору создать гипотезу, что старение эпифиза происходит не прямым путём через пинеальные стволовые клетки, а опосредовано через модификации в его иммунных клетках. 20% эпифиза состоит из лимфоцитов. Также в эпифизе преобладают клетки микроглии – иммунные клетки, которые выполняют не только защитную, но и регулирующую функцию, поддерживая гомеостаз ткани.

Что такое гомеостаз ткани?

Это когда его оптимальный режим обеспечивается за счёт доминирования ювентальных* клеток, проявляющих максимальную функциональность. Вместе с гормональным созреванием организма происходит рост и доминирование модификатов иммунных клеток, а затем и сенесцентных клеток, функциональность которых ниже, так как им присуща резистентность. С изменением доминантности ювентальных* клеток на сенесцентные происходит изменение качества работы ткани, что и является проявлением ослабления тканевого гомеостаза. Ювенильная ткань базируется на преимуществе ювентальных клеток. Смена доминантности и гомеостазов - пролог к последующим анизопениям* и анизомалиям*. Максимально прочные гомеостазы в ювенильных тканях.

Микроглиоциты встречаются в паренхиме эпифиза среди гормон-синтезирующих клеток пинеалоцитов. Получены данные, свидетельствующие об участии микроглиальных клеток (разновидность иммунных, образующихся из примитивных макрофагов и попадают в мозг по кровообращению) в развитии воспаления в эпифизе человека в ходе старения [1]. Микроглия способна вырабатывать цитокины как анти-, так и провоспалительного действия. В зависимости от внешней и внутренней ситуации происходит модификация микроглии с запуском тех или иных цитокинов, в том числе и работающих на сенесцент.

В эпифизе с возрастом практически всегда находят отложения кальцинатов, что является прямым следствием провоспаления, а значит и сенесцента

Перестройка эпифиза происходит через сенесцент. Это активное подавление функциональных пинеалоцитов. Причём появление кальцинатов и сенесцент эпифиза начинается в раннем юном возрасте в период становления пубертата и к 25 годам находится в полном становлении. Нигде в головном мозге и организме нет еще появления кальцинатов и сенесцента. Кальцинаты начнут появляться в различных органах в намного более позднем возрасте и будут проявлять провоспаления и сенесцент в них. Это означает что глиальные клетки эпифиза настроены программно на досрочный сенесцент. Если точнее, то они более чувствительны к сенесценту и скорее всего не они сами по себе запускают сенесцент, а их к этому подстёгивают сигналы из тимуса, который к этому времени еще более ранее запустил программу на инволюцию.

Последовательная череда запусков процессов сенесцента

Последовательная инволюция одних органов (тимус, эпифиз) запускает-растормаживает механизмы элевации (наращивание мощи, усиление функций) созревания в гипоталамус-гипофизарной системе. В них имеются сенсоры, определяющие уровень гормонов и реагирующие на них путём сенесцента, но почему-то не путём апоптоза. Очевидно в норме апоптоз подразумевает активацию замены на новые клетки, тогда как сенесцент тормозит все варианты репликаций. Ткань эпифиза медленно угасает функционально и перерождается. Здесь сенесцент происходит локально. Это означает что сенесцент это не тотальный процесс во всех клетках, а последовательный и регулируется с верхних этажей, а затем с достижением нужного гормонального порога распространяется и по другим тканям-мишеням.

Эпифиз – главный навигатор и драйвер онтогенеза

По сути эпифиз можно сравнить с работой гироскопа*, который ответственен за ориентиры и навигацию. Эпифиз – главный навигатор и драйвер онтогенеза [2]. Он переводит иммунный сигнал сенесцента в гормональный и от него начинаются все последующие гормональные перестройки. Часть сигналов на перестройку эпифиз получает от тимуса, а часть от своих иммунных клеток, которые при росте организма набирают определённую пороговую мощь, что тоже является сигналингом к переключению. При смене этого профиля иммунные клетки-«менеджеры» модифицируются и супрессируют клетки-«функционеры-бенефициары» (пинеалоциты, то есть стволовые и функциональные стем-клетки), подавляя их функцию по выработке мелатонина [2]. Модифицируются они в том же направлении, что и все сенесцентирующие клетки: усиление провоспаления, гипоксия, гликолиз… У таких клеток-обслуги происходит смена секретома и ослабление их возможностей по «пакету услуг», включая форсаж и поддержку высокого уровня кислородной энергетики, а также способность обеспечивать своим трофическим потенциалом функциональные клетки. Показано, что клетки иммунной системы принимают активное участие в регуляции метаболического гомеостаза. Наука иммунометаболизма изучает динамические взаимоотношения между метаболическими процессами и иммунной системой. По сути эти клетки-обслуга – это стартеры. Они как инжекторы подают свой секретом в стем-клетки. Стем-клетки сами не смогут осуществлять свой высокий накал активности. Особенность клеток-бенефициаров у эпифиза вполне возможно является их высшая степень несамостоятельности, зависимость. Поэтому в отличие от других стем-клеток при модификациях в клетках-менеджерах резко ухудшается состояние бенефициаров, они становятся особенно быстро резистентными и переходят на сенесцент. С нарастанием модификации в клетках-менеджерах происходит сначала подобное появлению М1 (гиперактивация), а затем на следующем этапе модификации в М2 (задача которой гасить, подавлять).

Следует отметить, что эти перестройки усиливаются и поддерживаются сигналами обратной связи, то есть растущим гормональным фоном. Этот фон для них является стрессом, закрывает «ворота обратного выхода», поэтому нет возврата их в исходное состояние (как это должно происходить в норме у фенотипов).

Подтверждением значимости этой обратной связи из гипоталамуса при усилении его генеративной зрелости является уникальный случай, когда из-за генетических нарушений гипоталамус не смог поднять свой гормональный уровень (этап пубертата) и поддержать инволюцию эпифиза. Так известен факт не стареющего мальчика Дениса Вашурина, у которого и произошла такая мутация и гипоталамус не смог пойти по пути элевации, а значит через половые гормоны дополнительно подавлять эпифиз. Такая генетическая болезнь называется гипофизарный нанизм. При этом мужчина в возрасте 32 года выглядел внешне на 14 летнего школьника [2].

При возрастных перестройках эпифиза затрагиваются не только иммунные клетки, но и стем-клетки. Типичное старение-сенесцент в данной ткани, как это происходит и в любой ткани. При этом происходит перераспределение в соотношении различных путей энергетического обеспечения: начинает преобладать анаэробный гликолиз. Причём, это не подлинный гликолиз, связанный с гипоксией, а псевдогликолиз, ложный, подобный эффекту Варбурга при онкологии. Это когда в среде кислорода достаточно, но сенесцентные или онкологические клетки им не пользуются. Этим механизм сенесцента схож с онкологическими перестройками. Он связан с модификацией иммунных клеток, а затем угасанием стем-клеток. Это ведёт к пинеалопении* или пинеальной резистентности. Типичное проявление сенесцента. Но важно то, что это происходит в главном регуляторном органе (дирижёре), который и определяет геронтос. Первым геронтос разворачивается в тимусе и эпифизе, когда сенесцент и сенилит наступают одновременно. Таким образом, геронтос тоже происходит локально и затем переходит в тотальный процесс.

Ступенчатое становление сенесцента в эпифизе

Причём сенесцент идёт пошагово, ступенчато, начинается в тимусе и эпифизе, а затем «растекается», спускается и по другим тканям-мишеням. При этом изменения и перестройки в гипоталамусе происходят плавно, постепенно, нарастающе. Это связано с медленным снижением функциональной активности эпифизе: при достижении определённого уровня (порога) его изменений чувствительные клетки в ряде ядер гипоталамуса сначала поднимают свою активность, приводя к включению половой зрелости (пубертат), в последующем идёт зрелость (адальтус), а в последующем гиперзрелость (матура), а в итоге – сенилит (инволюционные процессы в гипоталамусе). Всё это ступени онтогенеза, ведомые через пороги, уровни активности пинеалоцитов эпифиза. При этом повышение зрелости ряда центров гипоталамуса действует подавляюще на эпифиз, усиливая его сенесцент.

Из этого следует что сенесцент это наведённый, запускаемый последовательно процесс. Опосредуется он через онтофизис* и эпигенез. Сенесцент эпифиза открывает дорогу элевационным, растормаживающим процессам перестроек в гипоталамусе. В свою очередь, появление этих провоспалительных модификатов, действует подавляюще на пинеалоциты, что может стать индуктором сигналинга для запуска новых программ зрелости и перехода на новые, следующие этапы онтогенеза. В частности, эти модификаты могут повышать резистентность в таких высших регулировочных центрах как эпифиз и гипоталамус, с переходом перестройкой на новые принципы регулировок для реализации новых этапов онтогенеза. Эпифиз отключается, а гипоталамус отключает одни ядра-центры регулировок, но разблокирует, запускает, активирует другие.

Аналогичность процессов сочетания сенесцента (в иммунных клетках) и сенилита в пинеалоцитах (стем-клетках) в эпифизе можно отметить во всех тканях организма

Наглядным примером этого является процесс поседения волос путём через сенесцент и старение в луковицах волос меланоцитов, где вырабатывается уже не мелатонин, а красящий пигмент меланин. Здесь также с возрастом происходит меланопения, остановка выработки меланина в меланоцитах, которая обеспечивает неизбежное поседение волос. Здесь точно также всё начинают раскручивать иммунные клетки. Аналогичный процесс сенесцента происходит в эндотелиоцитах, хондроцитах, пинеалоцитах… Везде во всех случаях этот процесс сопряжен с метавоспалением. Метавоспаление (от слова «за», «после») означает, что оно появляется в клетках, вышедших за рамки оптимума, за рамки гомеостаза. Оптимум гомеостаза находится в ювентальной зоне. Выход за рамки этой зоны – путь к сенесценту. Его запускают иммунные клетки. Ткани, вышедшие из ювентальности – это метаткани, то есть в них доминируют сенесцентные клетки над ювентальными.

Новые модификаты (не фенотипы) иммунных клеток вместо того, чтобы обслуживать и обеспечивать трофику (иммунометаболизм), становятся антагонистами для своих стем-клеток (например, для пинеалоцитов), подавляя или истребляя их.

Как вывод, можно уточнить что иммунные клетки микроглии настроены на уровень одних гормонов (соматотропного, гонадотропных…), тогда как иммунные клетки-резиденты в других тканях настроены на другие сигналинги, которые у каждого вида тканей различен. Следовательно, эти резиденты представлены изначально для каждого вида ткани и запрограммированы на специфичное сенсорное восприятие уровня их функционирования. Это означает, что у каждого типа резидентов есть свои специализированные сенсоры на контроль и регулировку активности клеток-функционеров. Клетки-резиденты одной ткани не могут заменять резидентов другой ткани. Итак, резиденты имеют специализированные сенсоры для контроля каждого типа тканей.

Преждевременное старение эпифиза – пролог для преждевременного старения и анизомалий организма

Стало понятно, что старение эпифиза сопряжено с сенесцентом его иммунной системы. Известно, что старение эпифиза может начаться и в 10 лет и в 15-16 лет. Чем позже начинается половая зрелость, тем на позже отодвигаются анизомалии*. Иммуностарение играет ключевую роль в развитии не просто большинства хронических заболеваний у пожилых людей, а именно возраст-зависимых, которые и являются его проявлением.

Роль тимуса как представителя нижнего клеточного уровня в эпифизарно-тимусной иммунной оси для поддержания ювенильности

Стареющая иммунная система не только допускает накопление сенесцентных клеток, но и сама способна «подталкивать» клетки к старению

За отправную точку для решения вопроса возьмём мнение ряда работ, что если бы вилочковая железа работала всегда на 100%, то мы бы постоянно находились в каком-то определенном возрасте, например, юности. В основе концепта автора лежит положение о том, что тимус отвечает за поддержку ювентальности клеток, а точнее за сохранение и активность стволовых клеток. С инволюцией тимуса уровень генерации стволовых клеток падает.

Основные органы, где нахождение и активность стволовых клеток максимальна:

- Селезёнка.

- Костный мозг.

- Спинной мозг.

- Яичник у женщин, придатки яичек - у мужчин.

Степень участия у всех одинакова.

Однако же командует этим производством только вилочковая железа. По мере уменьшения энергетики эфирного органа тимуса, его команды со временем слабеют.

Регулировки в организме осуществляются двухэтажно. Эпифиз и мелатонин поддерживают юность всех иммунных клеток. Но автор предлагает концепт о наличии общей стороны эпифизарно-тимусной иммунной системы для поддержания ювенальности? Согласно исследованиям, молодые иммунные клетки противодействуют старению организма, в то время как сенесцентные иммунные клетки, наоборот, способствуют этому процессу [3].

Удаление тимуса ускоряет старение организма. После удаления органа риск смерти от различных причин повышается почти в три раза [4]. В молодости тимус поддерживает ювентал клеток, а в более зрелом возрасте противодействует аутоиммунным, раковым и анизомалийным заболеваниям. Удаление тимуса, согласно исследованиям, происходило на взрослых людях, когда размеры тимуса уменьшены в десятки раз. Это говорит о том, что у тимуса в юном возрасте должна быть особая миссия, связанная с поддержанием ювентальности.

Удаление тимуса в детском возрасте приводит к преждевременному старению иммунной системы

Это вызывает изменения в Т-клетках, которые напоминают нормальное старение иммунной системы [5].

Без тимуса у взрослых увеличивается вероятность развития аутоиммунных заболеваний и рака. Очевидно такое резкое повышение смертности от «всех видов болезней» связано с реализацией механизмов анизомалий* и повышением степени сенесцентности. Проще говоря, ослабевает Жизненная Сила на клеточном уровне, а количество сенесцентных клеток начинает доминировать над ювентальными.

Показано, что стареющая иммунная система не только допускает накопление сенесцентных клеток, но и сама способна «подталкивать» клетки к старению. Значит тимус, как и эпифиз, это еще один как анти-, так и просенесцентный регуляторный орган, а в целом это единая система регулировок сенилита и юности. Тимус чётко увядает с наступлением пубертата, гормональной зрелости. Но при подавлении его антисенесцентной функции запускаются механизмы сенесцента и во всех других тканях.

У евнухов может отсутствовать инволюция тимуса (атрофия) в связи с отсутствием половых гормонов.

Согласно этой гипотезе, в результате может увеличиваться продолжительность жизни евнухов. Так, исследование о придворных евнухах династии показало, что продолжительность жизни евнухов была на 15–20 лет больше, чем у мужчин с нормальной репродуктивной функцией, живущих в тех же условиях.

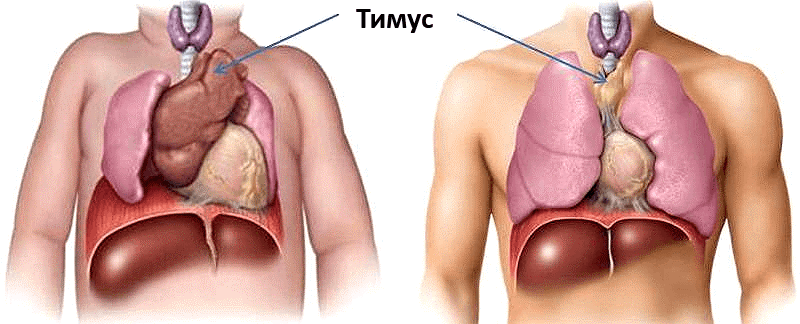

На Рис. 1. показано что у новорождённого ребёнка тимус имеет гигантские размеры, что указывает на его некую иную важную значимость не только в области иммунитета. Автор позиционирует ювенильный тимус как орган поддержки ювентальности иммунных клеток и среды крови. Наука пока об этом не даёт ответа. Детский тимус максимально способен к парабиогенезу, то есть обеспечивает мощную доминантность ювентальности над сенесцентом. Очевидно вытяжки ювенильного тимуса будут противодействовать лимиту Хейфлика, когда клетки in vitro способны к репликациям около 52 раз.

Ряд данных свидетельствуют, что эпифиз является органом иммунной системы, а верифицированные в нём иммунные клетки могут выполнять компенсаторную роль при возрастной атрофии тимуса [6]. Но с другой стороны известно, что мелатонин способен активировать вилочковую железу (тимус) и стимулировать иммунитет. С угасанием эпифиза угасает и тимус. Обращает на себя внимание, что тимус, как и эпифиз угасает в юности и даже детстве. В обоих этих органах происходит инволюция, вырождение. Расцвет юности возможен только в условиях максимальной активности эпифиза и тимуса.

Для внутренних процессов человеческого организма характерны совершенно иные темпы изменений. «Возрастной порог» нашей иммунной системы расположен гораздо ближе к детству, чем к старости. Уже с первого года жизни в тимусе ребёнка начинают происходить драматические изменения: функциональная ткань органа заменяется на соединительную, уменьшаясь каждый год на 3% до 35-45 лет, а после 45 – на 1%. В 70 лет соединительная ткань занимает 90% тимуса [7]. Наиболее активно тимус функционирует в пренатальный период и до наступления половой зрелости.

Автор выдвигает концепт, что это связано с тем, что тимус в юности, кроме иммунных функций, также вместе с мелатонином ещё поддерживает определённый статус ювентальности иммунных клеток. И в этом ему помогает мелатонин эпифиза. Это означает, что эпифиз и тимус это составные единой системы, у которых имеется, кроме других функций, одна общая сторона взаимодействия - поддерживать ювенил.

Кроме поддержки ювентальности тимус противодействует онкологическим процессам. Дело в том, что сенесцент и онкология имеют много общих механизмов. Автор считает, что возрастная онкология это одно из проявлений сенесцента. Оказывается, тимус участвует в защите организма человека и от рака. Показано, что тимус имеет решающее значение для здоровья взрослых в целом, а также для предотвращения рака и, возможно, аутоиммунных заболеваний.

При этом эпифиз поддерживает на общеорганизменном уровне и противостоит сенилиту, тогда как тимус работает на клеточном уровне иммунитета и противостоит сенесценту.

Люди с прогерией (преждевременное старение) живут на много меньше. Также показано что прогерия связана с изменениями в тимусе, при этом заболевании наблюдается инволюция тимуса (уменьшение его размеров)! Это прямое доказательство, что сенесцент и сенилит начинаются с тимуса. Продолжительность их жизни колеблется от 7 до 28 лет, в среднем составляя 12-13,5 года [8]. Основные причины летальных исходов – острый инфаркт миокарда, застойная сердечная недостаточность, инсульты на почве атеросклероза – типичные преждевременные анизомалии.

Но это же означает и обратное: чем дольше сохраняется юность тимуса, тем дольше организм не стареет. Согласно мнению многих учёных, сохранение функции тимуса может продлевать молодость организма. Темпы старения сопряжены с тимусом и иммунной системой.

Также выявлено, что в зависимости от возраста наступления первой менструацией у девочек зависит проявление скорости наступления болезней возраста (анизомалий). Этот момент (возраст запуска менархе) может быть настоящей «лакмусовой бумажкой» её будущего здоровья. Женщины, у которых менархе (первая менструация) случилось до 10 лет, в зрелом возрасте гораздо чаще страдали от ожирения, гипертонии, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений во время беременности (например, преэклампсии). Все эти возрастные проблемы одновременно являются не только гормонозависимыми, но и иммунозависимыми. А вот тем, у кого первая менструация началась позже 15 лет, повезло чуть больше с весом – риск ожирения у них был ниже. Но! Увеличивалась вероятность нерегулярного менструального цикла. Очевидно, что раннее менархе связано с ускоренным старением тимуса и эпифиза, а значит и ускоренным старением всего организма. Неотенические типы живут дольше. Ускорение старения эпифиза усиливает элевацию гипоталамуса.

Здоровье – это молодость, это юность

Самый сильный Витаукт и Жизненная Сила в период становления пубертата.

Высокая активность зрелого гипоталамуса всегда находится в противофазе с ювентальностью тимуса и ювенильностью эпифиза. Зрелый гипоталамус всегда будет их подавлять и доминировать над ними. Следовательно, возможность высокой ювентализирующей активности тимуса и ювенилизирующая эпифиза возможны только в возрасте юности, до пубертата. Поддержание максимального здоровья и долголетия на фоне сохранения зрелости организма невозможно.

Эпифиз – основа Витаукта в юности, а тимус – база Жизненной Силы, то есть ювентальности клеточного уровня. Максимальный накал Витаукта и Жизненной Силы – это допубертатный период, то есть ранняя юность (но не детство). Также они интегрированы на гормезис и гомеостазы. Следовательно, максимальное проявление Витаукта и продление жизни возможно только на этапе ювенил. Это означает, что высочайшая мощь Витаукта при продлении жизни возможна только при поддержании статуса неотении*. Только здесь обеспечивается высшая эффективность здоровья. Кстати, неотения не означает отсутствие репродуктивных способностей и инфантильность. Аксолотли, сохраняющие неотению, тем не менее, легко размножаются.

Все эти процессы с возрастом движутся, изменяются посредством механизмов гормезисорезов* и гомеостазорезов*. Все остальные этапы после юности это неизбежное отодвижение, удаление от здоровья, то есть выход из зоны оптимума как для Витаукта, так и для Жизненной Силы. Чем слабее Жизненная Сила (ювентальность), тем слабее Витаукт (ювенильность) и наоборот: чем слабее Витаукт, тем слабее Жизненная Сила. Витаукт – это сугубо прерогатива юности. Крайними антиподами для них являются сенесцент и сенилит.

Первично процесс старения начинается на уровне Жизненной Силы, то есть посредством сенесцента. Начинается этот процесс в юности и пубертате, когда угасают-подавляются тимус, а затем эпифиз. Вместе с этим ослабевает и их миссия по ограничению гиперфункции и перепрограммирования иммунных клеток. В крови появляются SASP*, которые приобретают решающую значимость вместо UASP*, а также «зрелые» иммунные клетки, которые перепрограммированы и отличаются от тех, что были до пубертата. Это происходит в связи с изменением гормонального профиля, в частности на фоне усиления половых гормонов и снижения уровня гормонов роста. Мощь Витаукта резко возрастает, но без обеспечительной поддержки со стороны Жизненной Силы. Усиление основной мощи Витаукта перераспределяется в репродуктивном направлении.

Витаукт в это время находится в расцвете, апогее и он еще долго будет поддерживать организм, вплоть до зрелости и адальтуса*. Но при этом происходит перекос – доминирование Витаукта над Жизненной силой. Потребности отстают от возможностей. Но долго такое доминирование существовать не может. Разрыв в балансах этих процессов ведёт к истощению Витаукта, ослаблению его возможностей. Такие ограничения в свою очередь ведут к ослаблению потенциала поддержки для Жизненной Силы, он тоже слабеет за счёт перекоса между SASP и UASP, нарастания процессов онтофизиса* и эпигенеза. Идёт медленное уменьшение потенциалов то Витаукта, то Жизненной Сила. Эта раскачка идёт волнами, ступенчато, пока организм не пройдет весь свод разных периодов, этапов-ступеней на онтодианной линии. Именно это взаимоослабление одного уровня другим, является драйвером онтогенеза, ведущего к геронтосу и мортусу. Это когда становится не возможной поддержка Витаукта для Жизненной Силы и наоборот.

Эпифиз реализует свои задачи по продвижению по онтодианной линии (созревание организма на верхнем и нижнем уровне в сторону от ювенила, пубертата к адальтусу… сенилиту) посредством настройки тимуса. Но тимус своей активностью тоже модулирует эпифизарный иммунный камертон. Запустить сенесцент микроглии эпифиза могут сигналы со стороны тимуса.

Тимус – один из первых органов, где начинают регистрироваться возрастные изменения негативного характера. С возрастом масса тимуса уменьшается, его корковый слой замещается соединительной тканью. Максимальный уровень выработки гормонов тимуса наблюдается в раннем возрасте – до начала полового созревания.

Выявлены вещества как BMP4 и активин, которые являются факторами роста и дифференцировки, являющиеся ключевыми в самообновлении и дифференцировке эпителиальных стволовых клеток тимуса, и что изменение их уровней в результате старения вызывает потерю этих эпителиальных клеток. Эта потеря в результате приводит к снижению производства Т-клеток в тимусе, что в конечном итоге оставляет нас открытыми инфекции и болезням. Это исследование является первым в мире, и выявляет основную причину, по которой мы испытываем потерю эпителиальных стволовых клеток тимуса, а также молекулы и механизмы, которые управляют этим процессом.

Конечным результатом процесса иммуносенесценции является то, что наше тело больше не может обеспечить эффективную защиту от болезней, неправильно активируется, что приводит к иммунной дисфункции и хроническому воспалению. Уменьшение тимуса связано с риском развития рака, который резко возрастает с возрастом, согласно концепции иммуносенесцентного рака. Иммунное старение также сильно коррелирует с множественными возрастными патологиями

Эпифиз также претерпевает возрастные изменения: угасание эпифиза начинается после наступления пубертата. Это указывает, на то что эпифиз подчиняется сигналам тимуса на сенесцент. У пожилых людей наблюдается атрофия паренхимы эпифиза, в которой локализованы мелатонинсинтезирующие пинеалоциты. При этом у 29% пожилых людей функциональная активность эпифиза не снижается, и высокий уровень секреции мелатонина может способствовать восстановлению функций тимуса даже при значительных инволютивных изменениях. Эти данные указывают на то, что можно целенаправленно давать длительно (6 и более месяцев) взрослому человеку высокие дозы мелатонина (25 мг/сутки), то это поможет восстановить и поддержать высокий уровень работы тимуса, что в свою очередь со временем само приведёт к активации эпифиза.

На первом этапе жизни эпифиз и тимус работают как синергисты, но после пубертата переходят на путь антагонизма. На втором этапе жизни тимус тоже оказывает своё влияние на эпифиз, но уже обратным путём, то есть усиления сенесцента в нём. Это связано с тем, что между ними появляется мощный посредник (триггер) – репродуктивное созревание и смена гормонального профиля. Половые гормоны подавляют как тимус и его ювентализирующую активность, так и эпифиз и его ювенилизирующую активность.

Если это так, то сохранение высокого уровня мелатонина возможно сможет вернуть к работе тимус, а значит поддерживать юность иммунных клеток. Только юные иммунные клетки способны удерживать ювентальность своих сородичей-резидентов. Через них обеспечивается ювенальная трофика тканей, которая всегда идеальна по сравнению с трофикой тканей в других возрастах. Это обеспечивается благодаря иммунометаболической функции ювентальных клеток. Тогда как сенесцентные клетки настроены на метавоспаление* - это форма хронического воспаления, вызванного хроническим метаболическим дисбалансом, например, в связи с входом сенесцентных клеток в режим неоптимальных гомеостазов или гликолиза. При этом:

- Концентрация медиаторов воспаления низкая, процесс вялотекущий, малозаметный.

- Поддерживается иммунной системой, течение воспаления длительное, само не проходит.

Омоложение тимуса или перспективы отключения старения

Тимус выполняет не только ключевые функции в иммунной системе, но и, по последним научным открытиям, имеет удивительный потенциал в управлении ходом биологических часов и, возможно, в выключении старения. Ряд специалистов считают, что вилочковая железа воздействует на биологические часы нашего организма. Автор считает, что его роль не просто участие в поддержке (сохранения) клеточного ювентала*, а значит отодвижении геронтоса, но и обновлении или ювентализации иммунных клеток, что создаёт условия для замедления процессов старения и управления биологическим возрастом.

Воздействие на вилочковую железу может замедлить процессы старения и продлить здоровую продолжительность жизни.

Старение тимуса ведёт к сенесценту в первую очередь среди иммунных клеток, в т. ч. макрофагов и резидентов, а через него ко всему спектру анизомалий. Сенесцент это нижний этаж геронтоса, где верхним этажом является сенилит. Поэтому бороться с геронтосом невозможно, если действовать только на один из этажей, например, на верхний через эпифиз (сенилит) или нижний этаж через тимус (сенесцент). Это взаимозависимые звенья единого кольца. Система имеет одновременную автонастройку друг на друга как сверху, так и снизу. Эпифиз не может быть ювенильным без ювенильности тимуса, а тимус не может быть сохранять ювенильность без эпифиза.

Удаление эпифиза может влиять на работу тимуса. Установлено, что удаление эпифиза или его функциональное выключение приводит к ограничению иммунной реактивности со снижением гуморального и клеточного иммунитета [9].

Удаление тимуса стимулирует половое созревание. Быстрое и интенсивное развитие половых органов всегда говорит о снижении функции эпифиза и прекращении доминирования над гипоталамусом [10]. Таким образом, ослабление ювентальной функции тимуса приводит к ослаблению ювенильной функции эпифиза. Удаление юного тимуса – это утрата потенциала ювентализации и путь к сенсценту.

Сенесцент или ювентальность клеткам задаёт тимус или иммунные клетки. Такой вывод вытекает из приведённых выше посылок. При этом ювентальность клеток означает и сохранение удлиненных теломер – концевых участков хромосом, защищающих ДНК от повреждений при делении клетки и обеспечивающих возможность к нормальным делениям, что невозможно при сенесценте.

Найден белок, который способен поддерживать молодость тимуса. Ученым удалось запустить неработающий в пожилом возрасте механизм замены старых клеток тимуса на новые. Для этого был использован белок, который вырабатывается клетками самого тимуса. Этот белок контролирует включение генов, управляющих функцией органа. Ученые увеличили концентрацию белка и так перепрограммировали клетки тимуса, что он омолодился.

Очевидно, это FOXN1 – особый белок, который помогает контролировать включение важных генов, управляющих функцией тимуса.

Также это же можно делать через стволовые клетки, однако их нужно было правильно активировать, чтобы они возместили возрастной ущерб. Для этого простимулировали белок FOXN1, который служит регулятором активности других генов. Активность самого FOXN1 сильно снижается с возрастом, так что понятно, почему исследователи выбрали именно его. Ген FOXN1 стимулировали у старых мышей, и в результате, тимус мышей, бывший из-за возраста совсем крошечным, заметно увеличивался. Причём не просто увеличивался, но и начинал производить больше клеток. То есть его функция тоже восстанавливалась. Иными словами, удалось заставить орган регенерировать прямо в живом организме! Произошло это на фоне высокой степени гормональной зрелости, что конечно должно подавлять процесс регенерации. Поэтому, конечно, высокой степени и длительного процесса ювенилизации органа не достигнуть. Противодействует верхний этаж, отсутствие поддержки со стороны эпифиза. Следовательно, только двухстороннее воздействие окажет максимально высокий и устойчивый процесс омоложения.

Пересадка тимуса от молодого организма старому омолаживает. Во время одного из экспериментов, двум собакам (старой и молодой) сделали операцию по пересадке вилочковой железы. Старому животному вживили молодую железу, а молодой собаке – старую. В результате первое животное очень быстро пошло на поправку, стало больше есть, активнее себя вести и вообще выглядеть на пару лет моложе. А второе быстро старело, дряхлело, пока не умерло от старости. Это связано с тимическими гормонами.

Введение мелатонина и синтетического пептида эпиталона, созданного на основе эпиталамина – вещества, выделенного из экстракта эпифиза, не только противодействует инволюции тимуса, но и даже омолаживает его. Результаты показали, что мелатонин отчетливо обращал вспять возрастную деградацию тимуса, о чем свидетельствовало заметное увеличение клеточной плотности и, особенно, количества тимоцитов и процентного содержания тимоцитов в фазах G2+S. Следовательно, инволюция не является необратимой, а также успешно корригируется интратимической имплантацией эпифиза. Восстановление морфометрических параметров сохранялось в течение 30 дней после прекращения приёма мелатонина, что свидетельствует о том, что восстановленный мелатонином гомеостаз может длиться довольно долго. Благодаря предварительной обработке клеточной культуры тимоцитов с 200 мМ мелатонина перед их обработкой гидроксильными радикалами (·OH), генерируемыми Fe2+, апоптотическая гибель клеток, вызванная ·OH, была почти полностью предотвращена. Как видим апоптоз происходит в функциональных клетках – тимоцитах, что и является причиной дегенерации ткани. В данном случае апоптоз произошел как результат оксидативного стресса. Но в организме этот же процесс происходит благодаря неадекватной защитной реакции иммунных клеток на фоне различных изменений.

Экзогенный мелатонин, вводимый через желудочный зонд (5 мг/кг, перорально, через желудочный зонд) самцам крыс, модулирует окислительное повреждение тимуса и обращает вспять возрастную регрессию тимуса во время острой инфекции. Обращение возрастной регрессии тимуса проявлялось в увеличении массы тимуса, общего количества тимоцитов и в уменьшении возрастного накопления т.н. «двойных негативов» – незрелых Т-лимфоцитов. В целом, ассоциированная с возрастом дисфункция иммунной системы характеризуется снижением уровня периферических Т-клеток, образующихся в тимусе, и потерей незрелых клеток линии B в костном мозге. Поскольку концентрация циркулирующего мелатонина уменьшается с возрастом, что коррелирует с возрастным ослаблением иммунной системы, в последние годы интерес был сфокусирован на иммуномодулирующем действии мелатонина. С иммунной системой связан сенесцент. Именно с этой стороной мелатонина автор возлагает большие надежды по противодействую дисфункциональной иммунной колее старения.

Эпиталон – геропротектор с противораковым эффектом. Повышает выработку мелатонина. Оказывает влияние на ночную выработку мелатонина, и его эффективность была в 500 раз выше, чем эпиталамина. Нормализует суточные ритмы выработки норэпинефрина и дофамина в гипоталамусе. То есть сдерживает старение гипоталамуса. От гипоталамуса зависят темпы сенилита во всём организме. Таким образом, действует одновременно и на сенесцент и на сенилит.

Таким образом, введение экзогенного мелатонина или повышение секреции эндогенного нейромедиатора с помощью, например, эпиталона или препаратов со сходным действием, могло бы найти применение в качестве эффективного подхода для стимулирования иммунитета, особенно у пациентов пожилого возраста [11].

Владоникс №60 - пептид тимуса. См. Рис. 9. Пептидный биорегулятор нормализует работу тимуса, или вилочковой железы, которая отвечает за иммунные клетки. Результаты применения Владоникса: восстановление клеточного обмена веществ, укрепление иммунитета, снижение аллергических реакций и заболеваемости, повышение защитных свойств организма.

Привыкания при применении Владоникса не происходит потому что пептиды восстанавливают нормальную работу клеток и запускают процессы самовосстановления организма.

Владоникс рекомендован к применению людям, страдающим различными иммунодефицитами, как первичными, так и вторичными. Поскольку некорректная работа иммунной системы приводит к возникновению целого ряда заболеваний и к снижению сопротивляемости организма возбудителям болезней, её обязательно необходимо поддерживать в норме. Участвует в нормализации работы тимуса, вилочковой железы.

Очевидно, иммунометаболическое (трофическое и ювентализирующее*) действие тимуса возможно только при содействии высокого уровня гормонов эпифиза (мелатонин, эпиталон).

Снижение уровня половых гормонов уменьшает скорость деградации вилочковой железы. До полового созревания тимус функционирует усиленно (доминирует), и его гормоны подавляют активность половых желёз. Таким образом, тимус задерживает сроки полового созревания до наступления пубертатного периода [12]. Половые гормоны (андрогены и эстрогены) подавляют секрецию гормонов тимуса. Возрастное повышение уровня этих гормонов, а также вызванное беременностью увеличение уровня прогестинов приводит к резкой атрофии тимуса. Эти гормоны вызывают запрограммированную гибель тимоцитов, а эстроген (эстрадиол) дополнительно стимулирует атрофию тимуса. Росту тимуса и увеличению разнообразия иммунных клеток способствует угнетение или хирургическое разрушение гипоталамо-гипофизарно-гонадной оси. Однако в физиологических концентрациях половые гормоны (тестостерон, эстрадиол, прогестерон) и глюкокортикоиды, наоборот, усиливают выработку тимуса.

Эффект по элиминации всплеска гормонального фона можно получить с помощью гормона голода грелина. Этот гормон вырабатывается слизистой оболочкой желудка и вызывает чувство голода, действуя на центры гипоталамуса. Оказалось, что грелин участвует в Т-клеточном сигналинге, способен снижать связанное с возрастными изменениями воспаление, способствует восстановлению структуры тимуса и стимуляции его функций [13]. Т-клеточный сигналинг - процесс, который включает в себя получение, передачу и обработку сигналов Т-клетками для запуска иммунного ответа. Сенесцентные Т-клетки, например, могут способствовать развитию рака и ускорять сенесцент в Т-клетках и других. Голод модулирует иммунные клетки и систему.

Гормон роста обращает вспять атрофию тимуса и сохраняет его функции. В опытах на животных ученые уже обнаружили, что гормон роста способен остановить замещение тимуса жировой тканью. Выяснили, что комбинация веществ (гормон роста, метформин (препарат, который используют при сахарном диабете второго типа), дегидроэпиандростерон, цинк и витамин D) приводит к частичной регенерации тканей тимуса у человека и замедлению разрастания жировой ткани. Таким образом, иммунная система работает лучше, а биологический возраст человека уменьшается. Эксперимент длился два года: за это время участники. По окончании исследования ученые отметили увеличение числа Т-лимфоцитов в крови мужчин, а также регенерацию тканей, которые были замещены жировой. Средний биологический возраст после года приёма комбинации лекарств и веществ был примерно на 1,5 года меньше исходного. Проще говоря, организм не просто перестал стареть, он еще и помолодел.

Но при этом, полного омоложения организма и возврата в стадию юности не происходило. Очевидно в опыте не удалось привести к комплексному доминированию гормонов юности над гормонами зрелости.

В то же время запускать в организме слишком высокие уровни гормона роста тоже рискованно, так как это может привести к акромегалии (диспропорциональный рост частей тела) или юношеской акселерации (гигантизм).

Глюкокортикоиды вызывают острую деградацию вилочковой железы. Разрушающе действуют как препараты этого класса, например, дексаметазон, так и глюкокортикоиды, вырабатываемые самим организмом. Например, при стрессе или при нарушении механизмов регуляции функции надпочечников вырабатывается чрезмерное количество гормона кортизола – естественного глюкокортикоида.

Вирус гриппа А вызывает атрофию тимуса, повышенную гибель незрелых иммунных клеток и снижение их разнообразия. Столь же разрушительно на вилочковую железу влияют и бактериальные инфекции, например, стрептококковая.

Старение организма характеризуется снижением функций иммунной системы. Главная причина этого снижения – деградация тимуса. В результате нарушается процесс созревания иммунных клеток и уменьшается их разнообразие. в организме пожилых людей накапливаются стареющие иммунные клетки памяти, которые приводят к хроническому воспалению. Тимус подвергается постоянному возрастному старению вне зависимости от своей способности к омоложению.

Стареющие иммунные клетки памяти приводят к хроническому воспалению, а через него к неизбежному синдрому хронической усталости (СХУ). Это начало всех начал, в том числе сенесцента и сенилита. Это тлеющий огонь, который постепенно разгорится в пожар анизомалий. Через иммунную систему организм включает старение, а затем подводит к мортусу.

Показаны связи между возрастной деградацией вилочковой железы, иммунным старением и хроническим воспалением. Доказана решающая роль этих процессов в прогрессировании возрастных неврологических, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Старение иммунной системы обуславливает старение организма

Среди всех 16 систем организма иммунная система стареет первой. Через врождённую иммунную систему запускается одна из основных характеристик старения, а именно за усиление вялотекущего воспаления, известного как «воспаление старения».

Старение и воспаление (Inflammaging) [14]

Одной из основных характеристик старения является хроническая активация иммунной системы, которая приводит к вялотекущему воспалению, в основном вызванному макрофагами. Активация иммунной системы запускает механизмы сенесцента у подшефных клеток. Старение происходит не из-за тотального сенесцента, а из-за настройки иммунной системы на сенесцент. Иммунная система подталкивает, направляет подшефные им клетки на сенесцент. Стареющие клетки выделяют множество факторов, которые называют «секреторным фенотипом, ассоциированным со старением» (SASP). Медиаторами этого системного воспаления являются провоспалительные цитокины, такие как интерлейкин-6 и фактор некроза опухоли альфа…, уровень которых повышается с возрастом [15]. Эти медиаторы являются не просто причиной хронического воспаления и сенилита, но и целенаправленными факторами, через которые реализуются многочисленные анизомалии (запредельно высокая и поголовная «заболеваемость» неизлечимой хроникой), и мощными рычагами, механизмами, ведущими к мортусу (смертности) пожилых людей. Мортус и анизомалии это не случайности сенилита, а направленный акт реализации феноптоза, самоуничтожения. Считается что основная цель выработки SASP – активировать клетки врождённого иммунитета, такие как макрофаги, чтобы они фагоцитировали стареющие клетки, вырабатывающие SASP, и тем самым предотвращали развитие опухоли [16]. SASP включает в себя факторы роста, провоспалительные цитокины, хемокины и протеазы, которые могут способствовать развитию воспаления при старении. НО! Автор считает, что первыми стареют иммунные клетки, что связано триггерно с изменениями в тимусе, эпифизе и гормональном фоне. Происходит это через стареющие иммунные клетки с фенотипом памяти. Очевидно с инволюцией тимуса закрепляется феномен фенотипа памяти. Причём фенотип памяти связан не только с внешними факторами, но и эндогенно. В тимусе происходит ювентализация* этих клеток? Без тимуса невозможно держать баланс доминирования ювентальных над сенесцентными клетками.

Гормоны тимуса. К основным гормонам тимуса относятся тимозин, тимопоэтин и тимулин.

Тимозин непосредственно воздействует на клетки, обладающие иммунной реактивностью. Механизм действия тимозина основан на стимуляции лимфопоэза.

Тимопоэтин в первую очередь контролирует дифференцировку Т-лимфоцитов. Он также усиливает экспрессию проопиомеланокортина, секрецию продуктов его процессинга - АКТГ, p-эндорфина и p-липотропина, а также СТГ и кортизола.

Как видим, иммунная система через Тимопоэтин участвует в экспрессии гормонов стресса, роста и…

Гормоны, находящиеся под контролем гормонов тимуса, и являющиеся соучастниками в проявлении поседения волос – как маркера сенилита

Проопиомеланокортин (POMC) – полипептид-предшественник, который расщепляется с образованием множества пептидных гормонов. Некоторые из них и их функции:

- α-меланоцит-стимулирующий гормон (α-MSH). Играет важную роль в регуляции аппетита (стимуляция нейронов POMC приводит к ощущению сытости) и сексуального поведения. Также регулирует движение меланина, вырабатываемого меланоцитами в коже.

- Адренокортикотропный гормон (АКТГ). Регулирует секрецию глюкокортикоидов из клеток пучковой зоны коры надпочечников. Также может регулировать секрецию гонадокортикоидов клетками сетчатой зоны.

- β-эндорфин и энкефалин. Являются эндогенными опиоидными пептидами, широко действующими в головном мозге.

- Проопиомеланокортин участвует в регуляции многих процессов, включая энергетический гомеостаз и метаболизм, стрессоустойчивость, пигментацию и воспаление. Пигментация волос является лучшим маркером сенилита в целом и сенесцента клеток меланоцитов.

Омоложение эпифиза

Концепция такая: если нам удастся перезапустить работу эпифиза во взрослом состоянии, то это позволит повернуть цепочку развития процессов в нём в обратном направлении, а значит омолодить гипоталамус и гипофиз. Но это всего лишь концепт. Так как можно предположить, что существующий высокий уровень половых гормонов все равно будет подавлять эпифиз. Но, тем не менее, экзогенный мелатонин может постепенно снизить гиперфункцию гипоталамуса, а это откроет сигналинги по возрождению эпифиза. Высокий уровень половых гормонов подавляет, снижает уровень мелатонина. Они антагонисты. С уровнем половых гормонов сопряжены и другие гормональные железы, такие как щитовидная железа и др. Так что процесс перестройки будет происходить синхронно и в др. железах.

Но следует понимать, что в эпифизе происходит не только угасание функции, но и дегенерация ткани и кальциноз. Вытащить избыточный кальций поможет приём высоких доз Mg, см. Рис. 4. Любой эффект магния или кальция зависит от соотношения кальций/магний. Если в крови достаточно магния, то он стимулирует образование гормона кальцитонина, который и обеспечивает вход кальция в кости, без этого кальций остается в плазме и повреждает другие ткани. Магниевый дефицит становится нормой поголовно у взрослых и стареющих людей, особенно при климаксе и многочисленных хронических возрастных заболеваниях, стрессе. Выявлена защитная роль магния при кальцификации сосудов.

Кальциноз также всегда проявляется в местах с высоким уровнем провоспаления. Гасить провоспаление поможет Лютеолин, см. Рис. 2.

Затем нужно помочь процессам регенерации ткани и апоптоз или сенолитики должны сыграть свою роль. Но нужно запустить и репарацию. Для омоложения эпифиза и поддержания его активной работы используют пептидные биорегуляторы. Это белковые соединения, которые несут в себе информацию о правильной работе клетки и запускают процесс регенерации.

«Эндолутен» - один из таких препаратов, см. Рис. 6. В его состав входят пептиды, выделенные из эпифиза молодых животных. Препарат восстанавливает работу шишковидного тела на клеточном уровне, замедляет процессы старения и увеличивает продолжительность жизни.

«Эпиталон» - аналогичный препарат, см. Рис. 7. и Рис. 8.

Другой препарат на основе пептидов для тканей эпифиза – «Эпифамин». Он содержит пептиды, регулирующие метаболизм клеток эпифиза.

Только на этом фоне можно применять высокие дозы мелатонина, см. Рис. 5, чтобы снять доминирование гипоталамуса над эпифизом. Очевидно дозы должны быть не менее 25 мг/сутки.

Вегетативная нервная система и роль её симпатического и парасимпатического отделов в поддержании ювенильности или сенилита эпифиза

Эпифиз с возрастом подавляется через симпатическое крыло вегетативной системы. Омоложение эпифиза возможно с помощью усиления парасимпатики и подавления симпатического отдела. Симпатический отдел является стороной активации, связанной со стрессом и подавляет эпифиз как в плане его гормональной активности, так и иммунной, то есть ускоряет его старение.

Самый сильный активатор симпатики это свет, поэтому рекомендуется увеличить период темнового пребывания организма, то есть поменять актиноритмы*[17].

Примером, подтверждающим возможность омоложения или сохранения молодости через эпифиз, являются случаи, когда люди впадают в длительную кому, что способствует полной остановке стимуляции эпифиза через симпатическую нервную систему, при этом даже спустя десятилетия, у них остановилось старение. Этот феномен зафиксирован и так и не осознан наукой.

Централизация процессов УКАС в ОАС

Важен ответ: кто запускает во всей этой массе различных резидентов сенесцент, причём в разное время? Происходит цепная реакция: от одних тканей идёт процесс передачи инициирования в другие. Постепенно процесс из локальных участков переходит на общеорганизменный, тотальный, когда подключается и иммунная система крови, и тоже усиливает цитокиновый выброс провоспаления. В итоге происходит переход с уровня УКАС на ОАС, что проявляется в старческой немощности, синдроме СХУ, саркопении…

Через механизмы УКАС и ОАС сенесцент запускает сенилит

Довольно известно, что ОАС спускается вниз на клеточный уровень, но плохо понят переход, восход с первичного клеточного уровня на общеорганизменный.

Сенилит усиливает сенесцент через эти же механизмы ОАС в УКАС

Всё осуществляется через неспецифические стороны ответов иммунной системы и сопряженных с ней других механизмов регулировок.

Многоступенчатое, многоэтапное взаимодействие: 1) сенесцент ⇔ сенилит; 2) сенесцент ⇔ сенилит; 3) сенесцент ⇔ сенилит… = геронтос. Всё начинается с сенесцента в тимусе, затем в эпифизе…, а заканчивается тотальным сенилитом.

НО! А если остановить сенесцент эпифиза? Организм будет на длительной ювенально-вегетирующей фазе роста. Возможно несколько вариантов проявлений, в том числе и проявление неотении* [18]. В одном из таких вариантов процесс может реализоваться через механизм гипофизарного нанизма. В этом случае гипофиз резистентен к сигналам гипоталамуса по соматотропному и гонадотропному релизинг фактору. Как результат недовырабатываются гормоны половые и роста. Но, очевидно, это ведёт к тому что растормаживается эпифиз и выделяет повышенное количество мелатонина. Гормональное торможение эпифиза не происходит, исключён его сенесцент. Повышен мелатонин – дорога к неотении. К тому же ряд научных работ прямо показывает, что мелатонин выступает как средство против старения при возрастных заболеваниях [19] (анизомалиях).

Является ли сенесцент проявлением одной из модификаций (сенесцентным аналогом фенотипов), в первую очередь иммунных клеток?

Наука пока говорит, что это разные процессы. Тем не менее, автор утверждает, что сенесцент связан с многими механизмами фенотипических модификаций. Фенотипы, модификаты, сенесцент тоже реализуются через эпигенез и тоже сцеплены с тем же блоком генов. В отличие от обычных иммунных фенотипов (М1, М2…) при сенесценте эта фенотипия переходит в устойчивую модификацию (невозвратную, то есть изменения происходят в большей степени не со стороны функциональных возможностей, а структурно). Это уже фаза не просто активации, а гиперактивации иммунных клеток. В этом режиме они выходят за рамки гомеостазов, становятся резистентными, не подчиняемыми (сенесцентными). Фенотипические изменения переходят в модификационные.

Чем отличается фенотип от модификата?

Создаются клетки с новым гомеостазом с новыми правилами, противоположными прежним. Этот гомеостаз с большей автономией и сам себя поддерживает, меньше управляем, выше резистентность. Такие модификаты имеют большую устойчивость и живучесть. Модификаты прорвали границу гомеостаза и перекрыли возврат к прежним фенотипам. Базируются они на принципах гликолиза. На первом месте у них задача выживать самим, а не обеспечивать стем-клетки. Меняясь сами, они меняют статус и стем-клеток.

Понятие модификат* ввёл Г. А. Гарбузов. Для их различия предложено им дать свои обозначения: ММ1… Очевидно, что онкологические клетки тоже связаны с модификатом сенесцентных иммунных, но с высокой репликационной способностью и их следует обозначить как ММ2. Стволовые раковые онкоклетки регулируются иммунными.

Многочисленные данные позволили автору утверждать, что: сенесцент – это результат активности модифицированных макрофагов. Причём если для появления фенотипов макрофагов важны внешние факторы, то для модификатов важны больше внутренние факторы клеток (стресс, исходящий изнутри клеток на фоне гормоно-, иммуно-, нейроперестроек). Таким образом, сенесцент не является следствием лимита Хейфлика, а сам лимит Хейфлика является результатом стресса для клеток при содержании их в отрыве от всего организма.

Внешние и внутренние факторы для клеток для появления фенотипов и модификатов

Ряд авторов считает, что чтобы омолодить клетку, нужно воздействовать не на сами клетки, а на окружающую их среду (очевидно подразумевается секретом, в т. ч. и SASP). Но при этом авторы понимают, что старение клетки связано со средой, в которой они живут. Но сама среда крови созревшего организма является условием для перестроек клеток изнури, им попросту становится «некомфортно» и они вынуждены перестраиваться. Образование фенотипов и модификатов всегда проходит через изменение среды клеток. Только в одних случаях эту среду меняют внешние факторы (с появлением М1, М2…), а в других перестройки изнутри клеток и изменением их секретома (с появлением ММ1, ММ2…). Это означает, что через эту среду для клеток можно вести коррекции в отношении М1, М2…, ММ1, ММ2… и вплоть до запуска механизма ювентального реверса* (для клеток) и ювенилизации всего организма.

Среда клеток меняет их матричные структуры. Например, когда старые клетки сердца с жесткой матрицей помещали в гидрогель с биохимической средой близкой к молодым клеткам, они начали вести себя как молодые: изменилась активность тысяч генов, связанных со старением и клеточными функциями. Биохимическая среда играет ключевую роль в старении. Этот механизм очень схож с процессом парабиогенеза*, когда молодые клетки при их доминировании способны омолаживать старые и наоборот, когда старые переводят молодые в старые.

Кстати, мелатонин – гормон, который регулирует гомеостаз в микроокружении.

Возможности мелатонина в противодействии сенилиту и сенесценту

Многие работы указывают, что мелатонин перспективен для замедления процессов старения и связанных с ними заболеваний, включая сердечно-сосудистые и нейродегенеративные расстройства.

Мелатонин работает не только на общеорганизменном уровне (сенилит, через ремодификацию в эпифизе), но и на клеточном (сенесцент). Длительное лечение пожилых крыс мелатонином не только улучшает функцию митохондрий, но и:

- снимает дисфункцию митохондрий (то есть даже в уже сенесцентных клетках происходит возврат в исходное состояние),

- подавляет активирование (фенотипическую поляризацию) макрофагов М1 [20], а значит и образование устойчивых модификатов (сенесцентоподобных), а через провоспалительные модификаты происходит устойчивое угнетение стем-клеток*, что означает и функциональную слабость этих тканей, или другими словами утрату Жизненной Силы,

- снижает провоспаление в организме,

- осуществляет модуляцию пути сиртуина 1 (тем самым содействует ремодификации и ювентализации макрофагов),

- модуляцию аутофагии, которая снижается с возрастом,

- экзогенный мелатонин эффективно снижает повреждения ДНК, вызванные старением, оказывая антигенотоксическое и антимутагенное действие,

- может быть рекомендован как при всей хронике с провоспалениями, так и всех анизомалиях*.

Обращает на себя внимание, что мелатонин способен останавливать модификацию макрофагов М1 [21], а ведь это путь не только к заболеваниям, но и к сенесценту через макрофаги! Путь сенесцента и хронических заболеваний реализуется на одних и тех же иммунных механизмах. Через сенесцент макрофагов в эпифизе осуществляется переход от этапа юности и детства к пубертату*, а затем к адальтусу* и матуре*, с выходом на геронтос* и мортус*.

Автор предполагает, что мелатонин помогает перевести макрофаги из статуса модификатов (сенесцентоподобных) в статус фенотипов, которые более работоспособны. Имеется в виду что сенесцентные макрофаги подавляют стем-клетки, тогда как фенотипические повышают их работоспособность.

Это указывает на то, что мелатонин должен входить в Комплексные Программы по анти-эйдж. Таким образом, мелатонин является важнейшим компонентом в Программах по преодолению модификатов и сенесцента. Цель поставленных задач запустить механизмы реювенилизации (Витаукт) через механизмы клеточного ювентального реверса* (Жизненная Сила).

Кстати, мелатонин не может синтезироваться из серотонина без витамина D. Но возрастной эпифиз сенесцентен и резистентен к серотонину и витамину D. Восстанавливать его (реювенилизировать и реювентализировать) поможет экзогенный мелатонин в высоких дозах (20 мг/сутки) в течении 18 месяцев. Но важно запускать, стимулировать работу самого эпифиза с помощью высокого фона триптофана (предшественника серотонина) и витамина D (Рис. 3). Мелатонин выведет макрофаги из состояния модификатов в фенотипы. В первую очередь надо снять сенесцентность и резистентность.

В этом же направлении по восстановлению стем-клеток или = клеток-функционала окажет помощь приём магниевого препарата в цитратной форме.

Повышение эффекта Мелатонина с помощью Лютеолина

Следует ожидать, что такие комбинации позволят снизить дозировки лютеолина, повысить чувствительность клеток к нему. Важно то что показания у Лютеолина и Мелатонина в отношении сенесцента, сенилита и онкологии совпадают.

Единство генных механизмов сенилита и онкологии

Автором [22] проанализировано и показано, что возрастная онкология (как проявление канцерогенезного типа анизомалии) является крайним проявлением сенесцента, а генные механизмы, обеспечивающие их становление, практически совпадают. Канцерогенез это один из видов неизбежных анизомалий, обеспечиваемых всем ходом сенилитных и сенесцентных перестроек (гормональных, иммунных, провоспалительных…) и становящимся одним из механизмов мортуса* (мортального исхода). Неминуемые сенилитные и сенесцентные перестройки являются базой для канцерогенеза.

Гомойотопические* механизмы сенилита

Так при отключении механизмов сенесцента эпифиза (активаторов его ингибирования) организм может пойти по пути пойкилотопии* [2], принцип существования древних животных, когда не было ограничения размеров животных, а многие виды из них достигали гигантских размеров, не оптимальных для существования и видовой целесообразности. Да, многие такие животные с такими программами даже сейчас существуют и могут достигать огромных размеров (акулы, галапогосские черепахи), доживать до 400 лет. Умирают они не от старости или старость у них по другим причинам.

Также в усилении сенесцента участвует гомойотопия* – механизм торможения роста. Это нужно для сохранения размера организма. Гомойотопия связана как с центральными механизмами гормональной регулировки процессов роста, так и за счёт усиления модификации и сенесцента иммунных клеток, которые вызывают торможение активности стволовых клеток в точках роста и даже их вырождение. Эти точки роста становятся резистентными и попадают в режим гипоксии и провоспаления.

Омоложение (ювенилизация ткани или ювентализация клеток) на одном уровне организма (верхнем или клеточном) в одностороннем порядке невозможны

Это единая система, где каждая сторона будет противодействовать другой. Омоложение возможно только при одновременном изменении процессов геронтоса на двух уровнях (сенесцент и сенилит), а именно омоложение главного драйвера – эпифиза, а затем омоложение на нижнем уровне клеток. Омоложение клеточного уровня должно привести к возобновлению работы эпифиза. Но напомню, что эпифиз стареет-сенесцентирует первым. Снятие ограничительных тормозов в нём приведёт к обратной трансформации работы гипоталамуса, значит устранение сенилита. Это опять повысит уровень вегетативных гормонов и понизит уровень репродуктивных. Чем это может закончится в сформировавшемся организме? Не запустит ли это продолжение фазы роста? Возможно здесь нужно будет умело манипулировать одновременно и процессами катаболизма, аутофагии и апоптоза с помощью особых методик голодания, ускорения процессов метаболизма с целью более быстрого устранения или обратной модификации сенесцентных клеток.

Универсальность процессов сенесцента в разных тканях

Механизмы сенесцента в разных тканях одни и те же. Это означает что методики антисенесцента, которые проявили себя положительно в одних тканях, окажут такое же действие и в других, например, в эпифизе.

Пример антисенесцентного действия Лютеолина в направлении восстановления цвета волос при их поседении. Появились данные показывающие, что поседение волос возможно устранить с помощью Лютеолина [23]. Это означает, что если добиться можно антимеланопении (в луковицах волос поседение), то эти же методы и препараты будут помогать и от пинеалопении.

Дозировки и сроки применения Лютеолина для достижения эффекта антипоседения, а также десенесцентизация (реювенилизации) эпифиза

В опытах на мышах для достижения эффекта антипоседения его нужно было принимать в гипердозах (3 г/день). По срокам эффект проявлялся через 6 недель. Если длительность жизни человека 80 лет, а у мыши 2,5 года, то эффект у человека должен проявиться через 32 недели или 8 месяцев. Но, очевидно для реювенилизации эпифиза (трансформации) ткани явно этих сроков будет недостаточно. Для того чтобы произвести реювенилизацию, предварительно нужно достигнуть резорбции в нём кальцинации и дегенерации (вырождения), то есть для достижения по сути регенерации, явно следует ожидать более длительные сроки, не менее 1-1,5 года.

Важно при этом понимать, что одному Лютеолину с этой многоплановой задачей не справиться. Нужны будут комбинации, включая Мелатонин и др.

Сможет ли Лютеолин снять сенесцент в эпифизе?

Да. По гипотезе автора механизмы сенесцента реализуются через иммунную систему и метавоспаление, которые во всех тканях одни и те же. Лютеолин должен подавлять сенесцент и в эпифизе – главном органе, запускающем сенилит.

Почему для антисенесцентного эффекта нужны гипердозы Лютеолина?

Лютеолин работает как антипровоспалитель и антиоксидант, а в больших дозах он прооксидант, а значит активирует оксидативный стресс. Но почему его нужно принимать в прооксидантных дозах? Возможно только так он устраняет сенесцентные клетки, работает как сенолитик*. Значит сенесцентные клетки первыми не выдерживают гипероксидативный стресс и апоптируют.

О важности кроме сенолитического воздействия ремодифицирующего сигнала

Казалось бы, после сенолитиков на месте сенесцентных клеток должны появляться ювентальные? Но так ли это? В культурах ткани сенесцентные клетки при простом оксидативном стрессе просто вымирают. Мешает парабигенетический* эффект самосохранения от одних старых клеток для других? Очевидно для ювентализации нужен сигнал, который связан с ремодификацией. Не является ли Лютеолин и сигналом для одновременной ювентализации через ремодификацию?

Некоторые исследования показывают, что лютеолин может действовать против сенесцентных клеток.

Г.А. Гарбузов расценивает лютеолин как генетический главный универсальный «переключатель» провоспаления как на местном уровне (врождённый иммунитет из макрофагов in situ), так и на системном, общеорганизменном (подвижные иммунные клетки лимфоциты). Лютеолин блокирует-регулирует-балансирует сотни генов, связанных с провоспалением. Очевидно это и является ключом к ремодификации сенесцентных иммунных клеток. Таким образом лютеолин действует двойственно: с одной стороны – он сенолитик, а с другой – ремодификатор. Возможно ремодификация (достижение омоложенного статуса) более важный процесс чем сенолитизм.

В частности, есть информация, что лютеолин подавляет вызванное H2O2 старение клеток (сенесцент) посредством модуляции SIRT1 и p53. Также есть данные, что лютеолин способен подавлять процесс возникновения седины (индикатор сенесцента и сенилита). Также есть данные что мелатонин тоже работает в направлении ремодификации при сенесценте. Например, мелатонин способен контролировать пигментацию и рост волос, а его дефицит может приводить к появлению ранней седины.

Эффект связан с влиянием лютеолина на эндотелины – белки, которые играют важнейшую роль в межклеточной коммуникации.

Иммунная система является осью, интегрирующим звеном для всех уровней регулировок

Её действие в одних условиях реализуется через трофическую активность и контроль гомеостаза тканей, а также защитную функции, а в других - через провоспалительные механизмы и вплоть до уничтожения своих подшефных клеток. Провоспалительная сторона может играть роль как сигналов SOS для системной централизации защитных ответов (специфических и неспецифических), так и для самореализации феноптоза*, самоуничтожения. Эволюцией предусмотрено для каждого вида свою продолжительность жизни (онтодианную линию), а также то, что ослабленные хроникой организмы должны самоэлиминироваться.

Сенесцент стем-клеток осуществляется через клетки-обслугу

Осуществляется это целенаправленное самоэлиминирование иммунными клетками через подавление, ограничение, лишение Жизненной Силы в стем-клетках. Стем-клетки стареют (сенесцентируют) не сами, а их заводят на этот путь клетки-обслуги (предварительно модифицированными).

Значение иммунной системы для повышения уровня зрелости и функциональности высших регулировочных центров

Через иммунную систему трансформируется («созревает») работа высших центров регулировок (элевация гипоталамуса, эпифиза), а затем инициируется резистентность (нечувствительность) в тканях in situ, в том числе и в тканях-железах мишенях. Это является прологом для созревания и перезревания (переходом из ювенильной в репродуктивную фазу пубертата, а затем усиления адальтуса* и матуры*) с последующей инволюцией центров регуляции. Причем элевация, гиперэлевация и инволюция происходят не параллельно во всех центрах регуляции, а путём усиления одних центров и отключения других. Например, угасает работа эпифиза, но резко усиливается работа ряда центров гипоталамуса.

Ослабление роли ювентальных клеток и усиление роли сенесцентных клеток причина угасания Жизненной Силы, а затем и Витаукта

Ювентальные* клетки и их толерантность (устойчивость, сопротивляемость) подавляются, но на этом фоне в организме постоянно нарастает резистентность в связи с усилением роли стареющих клеток. Стареют (модифицируются) в первую очередь иммунные клетки. Вслед за этим слабеет Жизненная Сила стем-клеток. Модификация иммунных клеток и трансформация стем-клеток (то есть ослабление Жизненной Силы) в ведущих тканях ведёт к подавлению Витаукта на уровне всего организма (сенилит). Подавление Витаукта реализуется через систему как анизомалий*, так и анизопений*.

Взаимодействие ювентальных и сенесцентных клеток

Таким образом, сенесцентные иммунные клетки способствуют старению, в то время как «молодые» иммунные клетки ему противодействуют. Если сенесцентные клетки работают через SASP, то ювентальные должны работать через UASP* – свой ювенильный спектр секретома (понятие предложил Гарбузов Г.А.). Сюда же входят и SIRT1 (сиртуины – гены долголетия). В норме, юности между сенесцентными и ювентальными клетками происходит баланс их секретомов и модификатов в пользу ювентальных, они доминируют и определяют ситуацию, состояние ткани. Смена UASP на SASP является дистрессом на клеточном уровне. Метавоспаление является основой для резистентности клеток и запуска эпигенеза на сенесцент. Ювентальная не модифицированная иммунная система элиминирует почти все сенесцентные клетки, но с возрастом возможности ювентальной иммунной системы подавляются путём их модификаций. Появились данные, что иммунная система с возрастом не только хуже справляется со своими функциями, но и сама становится активной причиной старения всего организма [24]. Стареющие клетки иммунной системы способны активировать сенесценцию в здоровых тканях.

Сенесцент и сенилит – неминуемый механизм запуска мортуса

Мало того, эти же механизмы старения через цитокины и анизомалии запускают неизбежный механизм мортуса.

Центральные механизмы подавления ювентального типа иммунитета

С возрастом изменяются:

- гормональный профиль,

- медиаторный фон,

- иммунный фон,

- усиливается прессинг со стороны механизмов гомойотопии*.

Все они воспринимаются как стресс и влияют на баланс ювентальных клеток, но усиления сенесцентных. Так верхние этажи вмешиваются в статус нижних этажей, снижая в них резистентность, а значит повышая сенесцентность.

Внешние изменения переходят во внутренние, что приводит к смене UASP* (ювентальный секретом) на SASP (сенесцентный секретом).

По сути, смена UASP на SASP или обратное SASP на UASP является механизмом аутопарабиогенеза* (самосостаривание или самоомолаживание). Это означает, что смена секретома на обратный приведёт к обратному парабиогенезу.

Но внутренние изменения в клетках зависят от изменений внешнего фона. Сможем ли мы изменить внешние изменения для клеток? Но с другой стороны внешние изменения зависят тоже от внутренних перестроек. Очевидно важно удерживать изменения внешнего профиля и внутреннего профиля до наступления критических точек. Эти пороги находятся в ранней юности (допубертат).

Большую роль в парабиогенной поддержке ювентальности может иметь пища с высоким уровнем UASP.

Основные направления подавления геронтоса (старения)

Изложенное указывает чётко на то, что сдерживание геронтоса должно вестись одновременно с двух направлений:

- верхнего (центральной регулировки),

- и нижнего (иммуно-клеточного).

Такой комплексный подход на основе интегрированного взаимодействия и взаимовлияния разных этажей регулировок (гомеостазы определяют гормезис, а гормезис определяет гомеостазы) в корне отличает предлагаемую автором гипотезу от всех подобных, но с односторонним подходом. Это же означает, что Жизненная Сила определяет Витаукт, а Витаукт определяет Жизненную Силу. Это же означает, что сенесцент определяет сенилит, а сенилит определяет сенесцент. Клетки стареют не сами по себе (в связи с укорочением теломер или лимитом Хейфлика), а их наводят на этот путь, путём изменений во внешнем фоне (по мере роста или созревания) для них и реакцией иммунитета на эти изменения.

Особо большое внимание верхнему этажу (гормональной корректировке) как причины старения уделял Дильман В. М. [25]. Позже появился ряд работ, проясняющих значимость нижних клеточных этажей как причин старения [24] [3]. Тем не менее, в них так и не была осознана системность процесса и интеграция верхних и нижних этажей становления регулировок старения.

Механизмы онтогенеза, эпигенеза, нейро-гормоно-иммунного созревания, сенилита и гомойотопии*, а также патологий создают условия для гиперактивации иммунных клеток (врождённого и приобретённого иммунитета: макрофаги, нейтрофилы и др.). Это ведёт неизбежно к усилению производства провоспалительных цитокинов (например, IL-6 и множества других субстанций), а заодно представляют новый секретом и функциональный протеом.

Выход за пределы оптимального режима работы гомеостаза – путь к сенесценту (сенесцентной модификации)

В норме сенесцентные модификации должны постоянно элиминироваться. Это и происходит, но только в юности. В более поздние этапы иммунные клетки становятся резистентными. Их реювенилизации мешают факторы возрастных изменений. Сенесцентно-резистентные клетки становятся доминирующими над ювентальными.

Сенилит и общеорганизменные перестройки регулируют сенесцент

Возможности такой элиминации с возрастом гаснут из-за подключения возрастных факторов на общеорганизменном уровне. Одним из таких факторов является период неполовозрелости и роста организма. Например, допубертатный период у животного голый землекоп в разы больше чем у мышей, что сказывается на многократном увеличении продолжительности жизни при сохранении одинаковых размеров. При этом и сенесцент клеток у голого землекопа наступает значительно позже. Определяет их сенесцент не лимит Хейфлика, а длительность этапа ювенильности, то есть длительность сохранения особого гормонального фона. Гормональные факторы сенилита здесь надолго отодвинуты, а эпифиз долго работает как у молодого. Сенесцент у мышей начинается очень рано (через 8 месяцев), тогда как сенесцент у землекопа запускается через многие годы. Всё зависит от коммитированной (изначальное предписание) генной настройки чувствительности сенсоров иммунных клеток-резидентов в эпифизе на изменение в параметрах некоторых гормонов. Если проще говорить, то чем быстрее стареет эпифиз, тем быстрее стареет и организм. Через иммунные клетки идёт подавление функции эпифиза по поддержанию ювенильности, дополовозрелости. У одних животных эпифиз изначально настроен на длительное функционирование и длительную фазу ювенильности, а у других – на короткое функционирование и быстрое созревание.

Возможно, если мы научимся регулировать степень сенесцента в эпифизе, поддерживать его функционал, мы сможем продлить в разы этап человеческой юности (неотении) и продолжительность жизни. Напомню, что продолжительность жизни землекопа в 10 раз выше чем у мышей. Предполагаю, что и человек тоже имеет возможность раздвинуть границы своей жизни в 10 раз.

Отодвижение зрелости и старения (сенилита) регулирует и отодвигает сенесцент

На это указывает выше приведенный пример с животным голым землекопом, а также то что сенесцент это не независимый процесс, обусловленный лимитом Хейфлика. Лимит Хейфлика – всего лишь следствие, наведённое эпигенезом. Сенесцент обуславливает сенилит и наоборот: сенилит ⟺ сенесцент. Непрерывное провоспаление и форсаж их выводит работу клеток организма (клетки-обслуги и стем-клетки) за пределы оптимума, то есть не в оптимальном режиме функционирования гомеостаза, что повышает их резистентность, но снижает толерантность. В итоге эффективность, функциональная производительность, Жизненная Сила таких клеток значительно падает, так как они находятся в состоянии УКАС* (Универсальный Клеточный Адаптационный Статус), в стадии стабилизированной модификации истощения. Сенесцент это и есть модификация УКАС с переходом устойчивую невозвратную фазу истощения. Стабилизацию модификатам придаёт эпигенез*.

Онкологическая модификация является разновидностью сенесцента, противоположным крылом одного механизма [26]. Сенесцент и онкология это две крайности одного и того же процесса, спровоцированного гипоксией и реализованные через HIF-1 и NF-κB.

Здесь тоже запускаются мощно эндогенные механизмы провоспаления с подключением триггерных программ разрегулировки репликаций.

Сенесцент зарождается среди модифицированных иммунных клеток