Гипоталамус – верховный драйвер онтогенеза: Ключ к молодости и старению

Глава из книги: Биология Молодости [3]

Почему в гипоталамусе в первую очередь проявляются провоспалительные процессы как с болезнями, так с возрастом и старением?

Группа ученых во главе с Дуншэн Цай занималась поиском в мозговых структурах «центра старения». В ходе исследований специалисты в первую очередь обратили внимание на один из типичных симптомов старости — это завышенная чувствительность к разного рода воспалениям, что и стало критерием для дальнейших исследований. Ткани с провоспалением отличаются тем, что выделяют повышенное количество сигнального белка — так называемый фактор NF-kB, который включает клеточную реакцию на самовоспаление. Выявлено, что самая значительная концентрация белка NF-kB отмечалась именно в гипоталамусе — части самого мозга, управляющей деятельностью гормональной системы. О чём это говорит? О том что гипоталамус стареет быстрее всех и именно от его состояния зависят темпы старения всего организма. Или другими словами изнашивается быстрее других тканей. Это принципиально важный ответ, так как позволяет сделать заключение, что особенности различий по онтогенезу у различных видов животных, то есть длительности жизни, зависят от запаса прочности этого органа, который заложен эволюционно.

Исчерпание, угасание его некоторых ресурсов у разных видов происходит по разному. Животные с длительной продолжительностью жизни получили в филогенезе более мощные ресурсы гипоталамуса, с повышенной устойчивостью к «скороспелости» и провоспалению. Возможно, это связано с более высокими функциональными возможностями гипоталамуса, более высокой работоспособностью, он медленнее изнашивается и меньше провоспаляется.

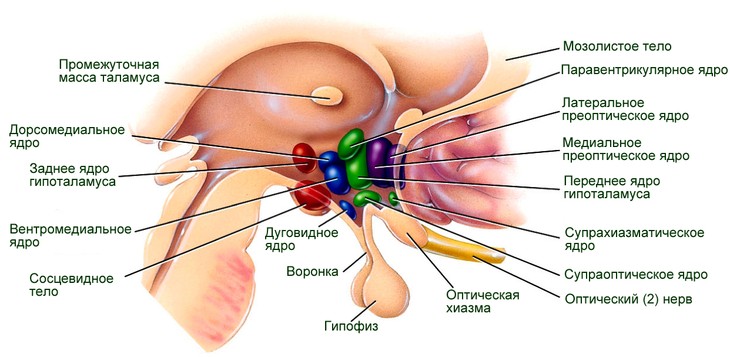

Очевидно, это связано большей развитостью этой структуры за счет заложенного большего числа стволовых клеток, или более развитой системой ядер-регулировщиков, что усиливает его ресурс, не даёт так быстро воспаляться и изнашиваться. В таких гипоталамусах должны быть более развиты тормозные механизмы - контрпозиты. Задача контрпозитов уравновесить систему так, чтобы не вывести её за пределы гормезиса.

Интенсивность воспалительной реакции гипоталамуса возрастает при всех возраст-зависимых заболеваниях, в том числе при метаболическом синдроме, раке… С гипоталамусом связаны гипертония, атеросклероз, климакс, гормональные дисфункции, доброкачественные опухоли, гиперплазии и весь «цвет» синдромокомплекса старения… При этом метаболический синдром, который приводит к диабету, избыточному весу и болезням сердца, появляется именно при воспалительных изменениях в гипоталамусе. Во всех случая как связанными со старением, так и с хроническими заболеваниями воспалительные сигнальные пути обычно сходятся к транскрипционному фактору NF-κB, одному из главнейших иммунных регуляторов. Чем больше этого белка в гипоталамусе мышей, тем быстрее у животного идут процессы старения.

Гипоталамус управляет системным старением посредством нейровоспалительной сигнализации.

Как стареет гипоталамус, а за ним вслед весь организм?

Учёные обнаружили небольшую группу клеток, управляющих старением. Ими оказались нейрональные стволовые клетки, известные своей способностью управлять формированием новых нейронов. Со временем численность нейрональных стволовых клеток в гипоталамусе сокращается, и этот факт ускоряет старение. Решили изучить судьбу этих клеток со временем у здоровых стареющих мышей. Оказалось, что численность стволовых клеток начинает снижаться примерно в 10-месячном возрасте, за несколько месяцев до появления первых признаков старения. Примерно к двум годам, когда проявляется старость, если речь идёт о мышах, — большая часть этих клеток уже исчезает.

В экспериментах если у мышей удавалось истребить стволовые клетки гипоталамуса, то происходило ускорение старения животного. Но в другом эксперименте достигли обратного эффекта по продлению жизни животного на 10%. Для этого им в гипоталамус ввели стволовые клетки, и их когнитивные и физические способности оставались в лучшем состоянии, чем у животных, которые не получали клеточных инъекций. Выяснили, что стволовые клетки в гипоталамусе выделяют огромное количество мембранных пузырьков – экзосом, наполненных разнообразными микрорегуляторными РНК (микроРНК). Так называют особые молекулы РНК очень небольшого размера, которые могут управлять синтезом тех или иных белков. Но, тем не менее, эффект был всего лишь на 10%, то есть не существенный по сравнению с тем, что достигают животные голые землекопы, продолжительность жизни у которых до 27 лет.

Пузырьки с багажом из микроРНК можно получить из стволовых клеток, растущих в лабораторной культуре, в посуде с питательной культурой. И если эти пузырьки ввести в гипоталамус мышей, то эффект окажется тот же, что и при введении стволовых клеток. То есть стволовые клетки замедляют старение не только как ресурс клеток на замену, но и как источник неких молекулярных сигналов. Следовательно, гипоталамус не является главенствующей структурой на принципах развития сама в себе, а является направляющим воплотителем потребностей развития низов на основе программ-рамок, обеспечивающим стабильность русла динамических потоков, так и повышение уровня русла.

Биохимическая возрастная динамика гипоталамуса

Найдено вещество менин, которое играет важную роль в нейровоспалении и развитии мозга. Показано, что скорость старения гипоталамуса сопряжена с уровнем снижения белка менина, который производится в головном мозге и участвует в регуляции нейровоспаления.

Восстановление экспрессии менина в вентромедиальном ядре гипоталамуса (VMH) у пожилых мышей увеличивало продолжительность жизни, улучшало обучение и память, и улучшало биомаркеры старения, в то время как ингибирование менина в VMH у мышей среднего возраста вызывало преждевременное старение и ускоряло снижение когнитивных способностей.

Снижение уровня менина в гипоталамусе приводило к когнитивным нарушениям, возрастным изменения в костной массе и толщине кожи, а также умеренное сокращение продолжительности жизни мышей.

Итак, уровень менина в гипоталамусе, но не в астроцитах или микроглии, снижается с возрастом. Чтобы проверить, можно ли обратить процесс вспять и вернуть нарушенные функции, исследователи доставили ген производства менина в гипоталамус пожилых (20-месячных) мышей. 30 дней спустя они обнаружили уменьшение толщины кожи и изменение структуры костной массы, а также улучшение обучения, познания и равновесия. Изменения коррелировали с увеличением уровня D-серина в гиппокампе.

Аналогичные изменения в работе когнитивных функций наблюдались также после трёх недель приёма подопытными мышами пищевых добавок с D-серином. Но препарат не у всех проходит через гематоэнцефалический барьер, поэтому более лучше подходит Саркозин. Саркозин считается более надежной альтернативой. D-серин является ко-агонистом рецепторов NDMA, то есть усиливает действие других химических соединений (в частности, глутамата и N-метил-D-аспартата), имеющих отношение к этим рецепторам. D-серин часто относят к категории ноотропных средств.

Дозировка D-серина. Обычно, фигурирует 30мг/кг массы тела. Но удвоение или учетверение стандартной дозировки до 60мг/кг и 120мг/кг, соответственно, усиливает.

Передозировка. Передозировка данной аминокислотой практически не возможна, нет данных о случаях передозировки Серином.

Взаимодействие. Вещество отлично сочетается с прочими лек. средствами.

Инволюционные изменения в гипоталамусе

Выяснено, что у людей среднего возраста с избыточным весом гипоталамус заметно больше, чем у тех, кто имеет нормальный вес, но того же возраста. Также у людей среднего возраста гипоталамус имеет увеличенные размеры (гипертрофия) по сравнению с нормальными размерами у людей более молодого возраста, а в старости он уменьшается. Очевидно всегда существует связь между гипертрофией гипоталамуса и так называемым воспалением гипоталамуса, а также его гиперфункцией, перезреванием. В всех случаях это аномальное состояние. Организму они не выгодны. Эти процессы находятся за пределами оптимума функционирования системы или органа и при продолжении ведут к его истощению, ослаблению. Подчеркиваю, что речь идёт именно о воспалении мозга, а не клеточном воспалении или на уровне иммунных реакций. Показано, что при хроническом переедании, питании без значительных перерывов в первую очередь страдает гипоталамус. Помочь в этом случае может интервальное питание с ограничением калорий.

«Изнашивание» = перезревание гипоталамуса, в том числе и гипоталамическая возрастная инволюция, онтогенетические трансформации могут происходить от многочисленных причин, в том числе при хронических стрессах, болезнях… Преждевременный климакс и преждевременное старение тоже обеспечиваются через механизмы гипоталамуса.

Продление жизни и неотения (удлинение периода молодости) тоже опосредуются через гипоталамус. Гипоталамус можно расценивать как водитель ритмов = пейсмейкер, где самый большой ритм – длительность жизни. Но изнашивается и стареет гипоталамус и от состояния гормональной перезрелости, избыточности, затем и климакса. Зрелость и перезрелость пролог к старению, а точнее неизбежные последовательные этапы онтогенеза адальтус ® матура ® сенелит. Одно ведёт к наступлению другого. Климакс при этом следует рассматривать как одно из проявлений резистентности, нечувствительности данного регулирующего органа к различным сигналам нервной системы, к гормонам, нейромедиаторам и др. факторам. Это проявляется как этап истощения, исчерпания и выход за пределы возможности после длительной гиперфункции. После длительной гиперфункции всегда наступает откат в виде гипофункции; после гипертрофии ® атрофия. Это приобретение возрастной нечувствительности, толерантности. Регулирующая система при этом выходит за пределы своего оптимума, то есть за пределы коридора гормезиса и работает не на полную мощь, а в итоге вразнос. Движущими силами в этом процессе являются две:

- восходящие с клеточного уровня и обусловленные ослаблением возможностей стволовых клеток с превалированием клеток прогениторного типа, то есть проявления феномена так называемого соматического доминирования, когда состояние ткани и её потребности в репарации определяют не стволовые, а соматические клетки, что, очевидно, связано с лимитом Хейфлика, то есть репликативной ограниченностью клеток;

- нисходящие процессы с верхних этажей пирамиды систем организма, в частности верховного регулятора, в котором происходит вынужденная элевация (наращивание мощи, гиперфункции, гипертрофии, перезрелости) механизмов верховных гормональных регулировок.

Такое наращивание происходит из-за постепенного приобретения резистентности и толерантности в данной системе с обратными связями: верховный регулятор – железы и органы мишени. С возрастом большое количество функций ослабевает из-за появления в системе звеньев с резистентностью, они попросту недорабатывают, ослабевают. Резко возрастают на стадии зрелости = матуры количество половых стероидов как тестостерон, эстрогены, а затем их количество идёт на убыль. С другой стороны уменьшается количество выработки мелатонина, гормона роста - соматропина и др. Меняется баланс нейромедиаторов, в частности увеличивается, а затем уменьшается кортизол, снижается ацетилхолин и т.д. Вся система регулировок сдвигается, причем не каждый отдел сдвигается сам по себе по своим правилам, а в соподчинении с другими параметрами гормонов. Такие вторичные программы и механизмы соподчинения предусмотрены генетически в филогенезе. Весь этот комплекс разноплановых систем регулировок, которые движутся в разных направлениях, есть проявление общего сдвига регулировок.

Неотения сдерживает сенелит

Сенелит или верхний уровень обусловленности старения можно сдерживать и отодвигать только преодолевая механизмы гиперфункциональности = перезрелости и климакса. Гиперфункциональность основа нечувствительности = резистентности. Реализовать сдерживание её можно только за счёт подключения механизмов неотении, которая обеспечит сдерживание элевационных процессов нисходящих из гипоталамуса. Это означает обеспечение молодости низов обеспечит молодость верхов, и наоборот обеспечение молодости верхов обеспечит молодость низов. Низы определяют верха, а верха определяют низы. Без неотении мыши живут 2-3 года, а с неотенией голые землекопы – 30 лет. Но для продления неотении, продвижении её во времени нужны обеспечивающие это механизмы. Но откуда идёт первичная динамика изменений: сверху или снизу? С чем это связано, откуда такая предрасположенность: с особенностями замедленного созревания низов или особенностями их гипоталамуса, который медленнее созревает?

И это связано с особенностями их гипоталамуса, этапы зрелости и климакса в гипоталамусе у них наступают намного позже. Причем неотения может быть врожденной, обеспеченной обязательством клеточных программ, а может быть искусственной, приобретённой за счёт сочетания определённого ряда факторов.

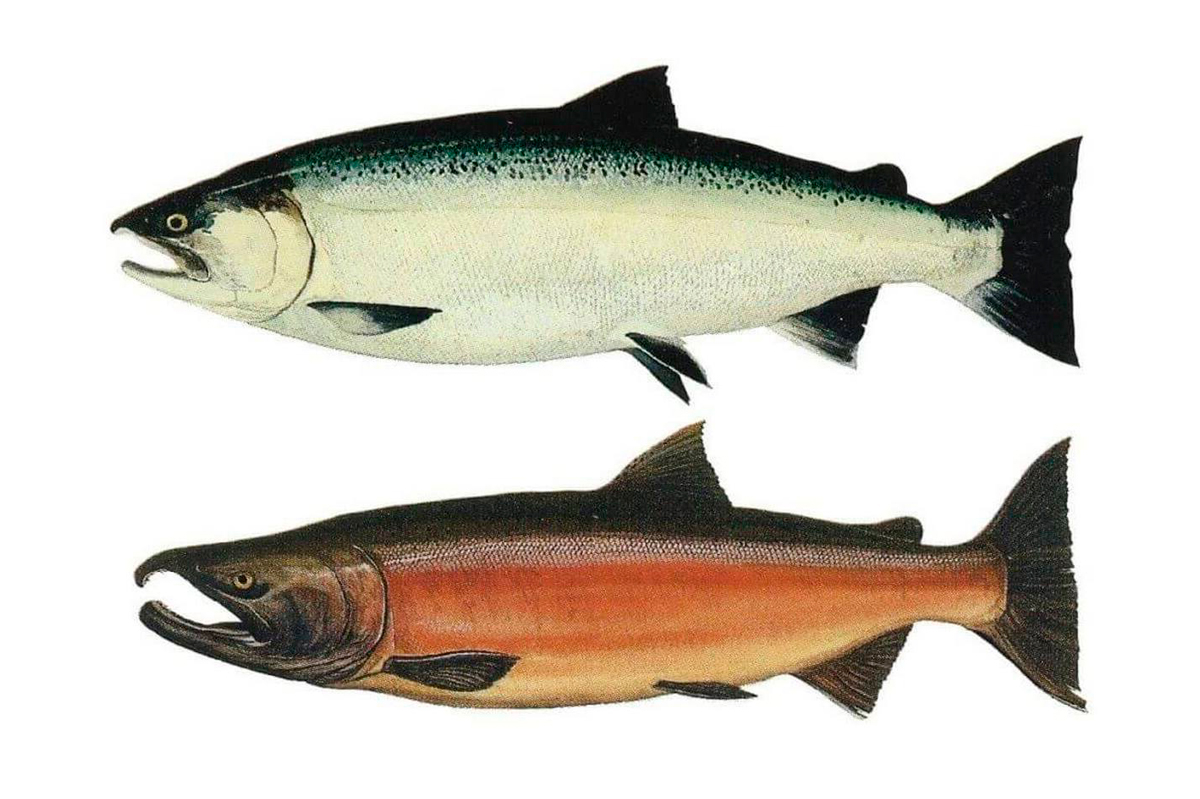

У рыбы горбуши этап старения начинается в девять лет при их нересте, когда гипоталамус работает вразнос и происходит резкий скачок изменений гормонального профиля в виде гормонального перезревания и чрезмерной работы гипофиза. Гонады являются железой-мишенью гипоталамуса и при их удалении происходит предотвращение нереста и гибели тихоокеанского лосося нерки: рыбы живут в 2-3 раза дольше и умирают при явлениях постепенного старения. В данном случае эту особенность старения горбуши можно расценить как разновидность прогерии – одного из типов преждевременного старения. По сути, прогерия противоположность неотении. Гипоталамус лишь заводит темпы старения, перезревания во всех подведомственных системах, но не является прямым фактором старения. Его можно назвать прибором осцилирующим инициатором-модулятором темпов старения. У разных видов этот осцилятор темпов продвижения по этапам онтогенеза работает по разному. Всё зависит от того как он настроен в филогенезе. От особенностей гипоталамуса зависят темпы прогерии или неотении.

У человека, тем не менее, удаление гонад незначительно влияет на увеличение его продолжительности жизни, всего на 14-17 лет. Очевидно кастрирование в детском возрасте несколько больше сдерживает перезревание и старение гипоталамуса. Но у них начинаются другие проблемы, в том числе ожирение, остеопороз, гинекомастия… Кастрация баранов увеличивает их продолжительность жизни на 60%.

Рис. 1. Рыба горбуша, где нижний экземпляр находится на стадии крайней матуры и сенелита.

У других типов лососевых рыб такой строгой детерминации старения нет и это тоже связано с особенностями быстрого или замедленного созревания гипоталамуса. Его возможности сильно определяют темпы наступления старения животных.

Выше мы говорили о гипоталамическом синдроме, который ведёт к хроническим многим заболеваниям и ускоренному старению.

Но практике известен и противоположный синдром – гипофизарный нанизм, когда происходит частичное недоразвитие гипоталамуса и тормозятся ряд его центров, когда недоразвиты гонады и гормоны роста. Напомню, что у горбуши происходит гипергонадный кризис и перезревание. У животных неотеников происходит обратный процесс – отставание, замедление полового созревания, например у голого землекопа.

Рис. 2. Мужчина 32 лет, который выглядит как 14-летний школьник. Все признаки неотении по причине гипофизарного нанизма (недоразвития гипоталамуса).

Типичным примером неотении является случай с 32-летним мужчиной, который перестал взрослеть-стареть 20 лет назад и выглядит как 14-летний школьник. Зовут его Денис Вашурин. Ясно одно, что такая аномалия его развития в виде неотении, точно также как и у животного голого землекопа увеличила продолжительность жизни в 10 раз, увеличит и у этого человека его продолжительность жизни значительно, возможно кратно.

Предлагаю познакомиться со статьей Гарбузова Г.А.: «НЕОТЕНИЯ – ПРОДЛЁННАЯ МОЛОДОСТЬ, МОЖНО ЛИ ЕЁ СОХРАНЯТЬ НЕОГРАНИЧЕННО С ПОМОЩЬЮ АУТОФАГИИ?» на сайте garbuzov.org.

Можно ли остановить возрастное саморазрушение гипоталамуса и остановить старение?

Также обнаружено, что воздействие этой потери стволовых клеток обратимо. Восстановление клеточного пула или поступление молекул, вырабатываемых этими клетками, способно замедлить процесс старения и даже обратить вспять многие из его эффектов. Это показано в экспериментах доктора Цая. Важно было для понимания природы старения гипоталамуса ответить на вопрос является ли потеря нейрональных стволовых клеток причиной старения или просто идёт параллельно с ним. Для этого учёные выборочно разрушили стволовые клетки гипоталамуса у мыши среднего возраста. Это ускорило процессы старения по сравнению с животными из контрольной группы. Кроме того, мыши, клетки которых были уничтожены, скончались раньше, чем обычно.

Важно было получить ответ и на противоположный вопрос: можно ли путём добавления клеток в гипоталамус противостоять старению? Для этого они пересадили стволовые клетки как мышам, собственные клетки которых были уничтожены, так и обычным мышам, не подвергавшимся специальным процедурам. Лечение замедлило или обратило вспять процесс старения у животных из обеих групп. Обнаружено, что «антивозрастной» эффект нейрональных стволовых клеток объясняется их способностью вырабатывать микроРНК. Этот тип РНК не участвует в синтезе белков, но играет ключевую роль в управлении экспрессией генов. МикроРНК была упакована в небольшие частицы, экзосомы, которые выделялись в спинномозговую жидкость мышей. Исследователи выделили экзосомы из клеток и впрыснули их в спинномозговую жидкость двух групп мышей. Все животные были среднего возраста, а группы отличались тем же, чем и в предыдущих экспериментах — у части животных стволовые клетки гипоталамуса были избирательно уничтожены. В обеих группах инъекция микроРНК замедлила старение — это было продемонстрировано при помощи анализа тканей и проведения специальных тестов поведения. В ходе тестов учёные оценивали мышечную выносливость, координацию движений, социальное поведение и способности к обучению.

Возможности аутофагии в омоложении гипоталамуса

Стало понятно что старение гипоталамуса сопряжено с мощным провоспалительным процессом в нём с последующей гипертрофией, а затем дегенерацией и атрофией его. Гипоталамус больше всех мозговых тканей страдает от провоспаления. В свою очередь стало известно, что стимулирование процесса аутофагии может стать мощным оружием в борьбе с провоспаление. Подробности можно прочитать в статье Гарбузова Г.А.: «ОМОЛОЖЕНИЕ ЧЕРЕЗ АУТОФАГИЮ. Интервальное питание – путь к идеальному здоровью».

Кроме борьбы с провоспалением аутофагия проявляет свойства сенолитика против сенесцентных клеток. В последние годы всё чаще обращают внимание на сенолитики, вещества которые способствуют вытеснению стареющих линий клеток. Напомню, что аутофагия направлена на борьбу с клетками перегруженными отходами, что также имеется и стареющих клеток. А ведь сенолитизм (самоуничтожение стареющих клеток) это один из возможных вариантов аутофагии. Считается, что с возрастом число сенесцентных клеток в ткани увеличивается и это является причиной её старения. Очевидно где сильнее проявляется провоспаление, там и сильнее процветает сенесцент клеток.

Следует понимать, что любое воспаление состоит из двух противоположно действующих начал: оно может повести по пути отмирания, в первую очередь высоко функциональных клеток (дегенерация), или инициации защиты в виде роста и обновления клеток (самоомоложение). Это тонкий маятник саморегулировки, который нужно уметь правильно направить в нужном направлении. Очевидно мягкие аутофагические процессы в виде микроголодания, то есть одноразового питания - лучшее средство-камертон в самонастройке этого маятника.

Возможности омоложение гипоталамуса путём повышения уровня выработки мелатонина эпифизом. Подробности об этом можно прочитать в статье Гарбузова Г.А.: «ГИПОСЕНСОРНАЯ КАМЕРА (камера флоатинга)».

Нами предложено использовать эту камеру для погружения в состояние заглубинного сна для снятия провоспалительных последствий и сцепленных с ними возраст-зависимых заболеваний, включая и раковые.

Только в этой камере реально осуществить процесс, который связан с неким тета-ритмом, погружения мозга в глубочайший покой. Это фаза глубокого расслабления мозга, выходящего за пределы расслабления в обычном сне. Только так снимаются все ограничения по дозированной ограниченной выработке мелатонина. Его выработка переходит из циркадного ритмичного производства в непрерывное, причем в огромных количествах лавинообразно. Только в таких условиях возможно подавить хронический пожар провоспаления.

Становится очевидным, что организм борется как с сенесцентными-провоспаленными клетками, так и с опухолевыми не за счёт иммунитета, а путём «смывания» их программ. Под термином «смывание» подразумевается разблокирование, экспрессия более древних первичных генов, несущих контрпозитные функции на репарацию, регенерацию или блокировку аномалий. Мелатонин просто расклинивает «заклинившие» клеточным программы гликолиза, выводит их из ступора.

Приведенные случаи исцеления явно завязаны на противостояние механизмам провоспаления и запуска механизмов апоптоза и регенерации в опухоли.

Лечение в гипосенсорной камере в сочетании с лечебным голоданием лучшее новационное решение для разблокировки онко- и сенесцентных программ. Дело в том, что онкология и сенесцент клеток - это два крайних состояния выхода за пределы коридора гомеостаза клетки в условиях гликолиза, а другими словами это два разных берега одной и той же проблемы – анаэробного метаболизма. В обоих случаях запускаются мощные механизмы провоспаления, когда в одном случае клетки выходят за рамки гомеостаза на путь неограниченного деления, а в другом случае наоборот происходит полное торможение репликационных механизмов. Погашение провоспалительных механизмов в обоих случаях приведёт систему в русло гомеостаза. Причём задача вернуть в русло Витаукта параметры как гомеостазов, так и гормезиса. В ряде случаев одно цепляется за другое

Гипоталамус в роли осцилятора темпов продвижения по этапам онтогенеза или участник в генезе эндогенного времени, то есть обуславливает продолжительность жизни вида

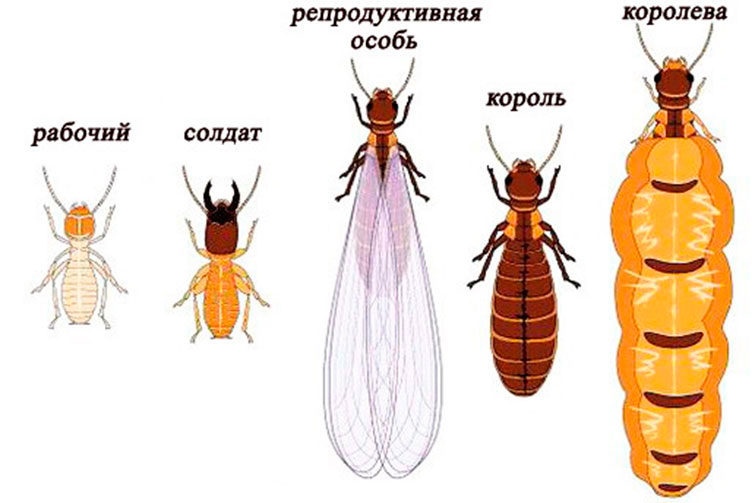

Выше мы рассматривали вопрос о разной продолжительности жизни у разных видов животных, например мыши живут 2 года, голый землекоп – 27 лет, собака - 20, галапогосская черепаха – 200 лет и т. д. Даже внутри вида возможна существенное различие продолжительности жизни: так у пчел рабочие особи живут 56 дней, а матки – 3-5 лет. То есть на их жизненный цикл сказывается не генетические изначальные клеточные программы, а верхние регуляторы. Причем обычная трудовая пчела может при необходимости стать маткой. Темпы старения и онтогенеза определяют возможности гипоталамуса. В связи с этим некоторые авторы предложили ввести понятие о гипоталамусе как регулятора эндогенного времени = Тэнд. Если у каждого гомеостаза есть всегда показатель его constanta, то у гормезиса этим показателем будет Тэнд.

Возможности интервального голодания в сохранении гипоталамуса

Продление неотении – единственный способ поддерживать юность и отодвинуть старение. Это возможно только через сохранение постоянства и репарации в гипоталамусе. Задача найти ключи к его управлению. Частое питание, а точнее трёхразовое, да ещё и с перекусами, является стрессом и перегрузкой для гипоталамуса, рано или поздно это проявится в его истощении и изнашивании. «Полетит» вся система контроля. Гипоталамус работает по принципу «камертона» - настраивает и поддерживает правильный тон оркестра. Это уже «разболтанный прибор», который работает вразнос, в диссонансе и его надо восстанавливать, успокоить...

Одним из таких ключей является аутофагия, о которой можно прочитать в статье Гарбузова Г.А.: «ОДНОРАЗОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ АУТОФАГИИ КАК ПУТЬ ОМОЛОЖЕНИЯ И ДОСТИЖЕНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ЗДОРОВЬЯ» на сайте garbuzov.org.

Дело в том, что первым страдает гипоталамус при хроническом питании без интервалов голода нужных для аутофагии. В эксперименте мыши жили дольше именно те которые сочетали не только ограничение калорий в пище, но и были переведены на интервальное питание.

Когда вы придерживаетесь популярной схемы интервального голодания, не употребляя пищу 8 часов до и после полуночи, то гонадотропин-рилизинг-фактор начинает работать активнее и воспаление в мозге становится меньше. Образно говоря, если вы хотите быть здоровым и энергичным, начните спать с новым партнёром, и имя этого партнера — голод.

Когда вы начинаете практиковать лечебное голодание с оптимизированными периодами, это запускает в вашем организме удивительный механизм из целого ряда биохимических реакций, обеспечивая многогранный anti-age эффект.

Непрерывная потребность наращивания мощи регулировок одних систем на фоне неизбежного наращивания потребности тормозящих систем ведёт к перегрузке гипоталамуса и его изнашиванию, старению.

Итак, одним из институирующих механизмов старения организма является гипоталамус. Ниже будут приведены доказательные факты.

Гипоталамические корни атеросклероза

Существует убедительная концепция связи образования холестериновых бляшек с возрастным нарушением работы гипоталамуса – руководителя, диспетчерского центра. В силу нарушения обменной и гуморальной регулировки, сигналы макрофагам подаются неточные, в результате чего они объедаются холестерином, поступающим в кровь, превращаются в пенные клетки и обездвиживаются под эпителием сосуда, образуя ту самую холестериновую бляшку.

Гарбузовым Г. А. выдвинута концепция, что механизмы старения организма имеют двустороннюю направленность движения: с верхних этажей регулировок = гипоталамус, как перехода онтостадийных и гормональных перестроек, и с нижнего клеточно-тканного уровня, с которым связан ограниченный клеточный потенциал к репарациям, а на уровне тканей - к регенерациям. Это связано с геномно- эпигеномными перестройками или подстройками под онтостадийные изменения на верхних общеорганизменных уровнях.

На верхнем общеорганизменном уровне это связано с элевационными перестройками в работе гипоталамуса. Изменения в нём связаны как с онтостадийными изменениями, когда «партитура» играет иной гормональный профиль, определяющими онтогенез, так и с банальными гипоксиями гипоталамуса и эпифиза, что является дополнительной причиной снижения их чувствительности к сигналам обратной связи и нарушениями в регулировках.

Гипоксия – недостаток кислорода = кислородное голодание, т.к. в этом случае у тканей и органов наблюдается дисфункция от дефицита кислорода.

Гипоксия гипоталамуса. Она связана с плохим поступлением кислорода из крови.

Итак, в гипоталамусе постепенно происходит снижение притока кислорода. Кроме того, известно что микрокапиллярная сосудистая сеть с возрастом вымирает на 50%, что тоже существенно сказывается на работе мозговых структур, когда страдают как сами крупные сосуды, так и ткани мозга.

В этом случае в гипоталамусе происходят компенсаторные приспособительные процессы, перестройки ограничивающие его возможности как регуляторного централизованного диспетчерского пункта.

Другими словами одним из механизмов этого является хроническая ишемия мозга. Если «копать» глубже в причинах и механизмах патологий гипоталамуса, то можно увидеть «вклад» в это остеохондроза шейного отдела позвоночника.

Гипоталамус навигатор-координатор статуса гормезиса = благополучия

В этом обзоре внимание будет уделено на природу и причины старения гипоталамуса и показано, что оно связано в большей степени не с внешними факторами, а исключительно внутренними процессами саморазвития в нём, неизбежной элевационной динамикой.

Воспаление гипоталамуса одна из причин гипоталамического синдрома. Провоспаление в области гипоталамуса – одна из причин его резистентности, нечувствительности, толерантности его центров регулировок к корректирующим сигналам. Именно первичные проблемы в гипоталамусе являются причиной ускоренного старения организма, а также многочисленной хронической неизлечимой патологии. Следует понимать, что на эти проблемы могут сказываться как экзогенные факторы, вызывающие различную патологию, так и неминуемая эндогенная возрастная динамика в нём. С последними связаны анизомалии = возраст-зависимые заболевания, климакс, старение.

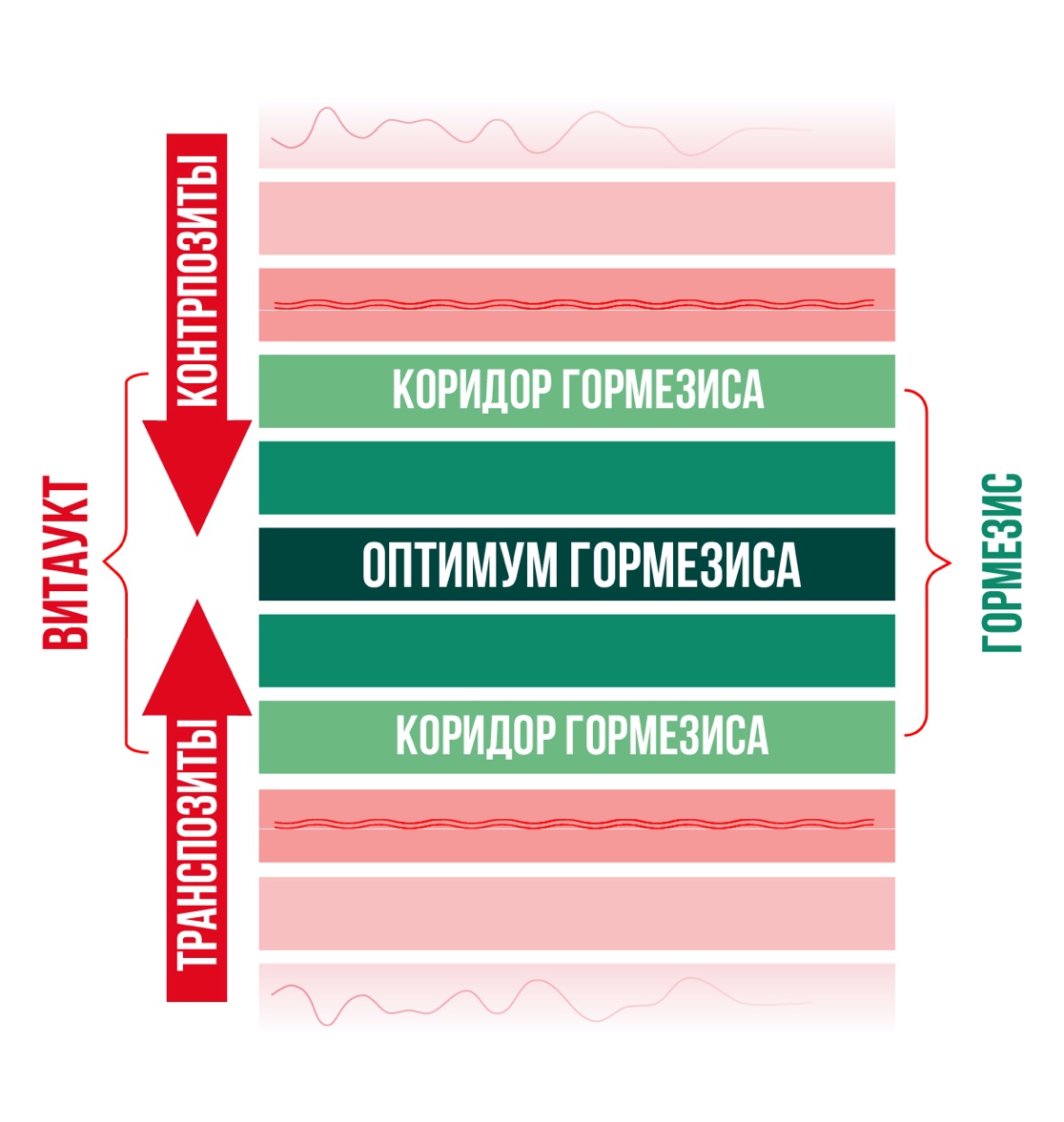

Гормезис реализуется за счет поддержки врождёнными механизмами ВИТАУКТА, то есть на уровне всего организма.

Рис. 3. Коридор гормезиса», который находится в центре, где работа всех гомеостазов оптимизирована и синхронна, за счет высшей степени проявления возможностей ВИТАУКТА.

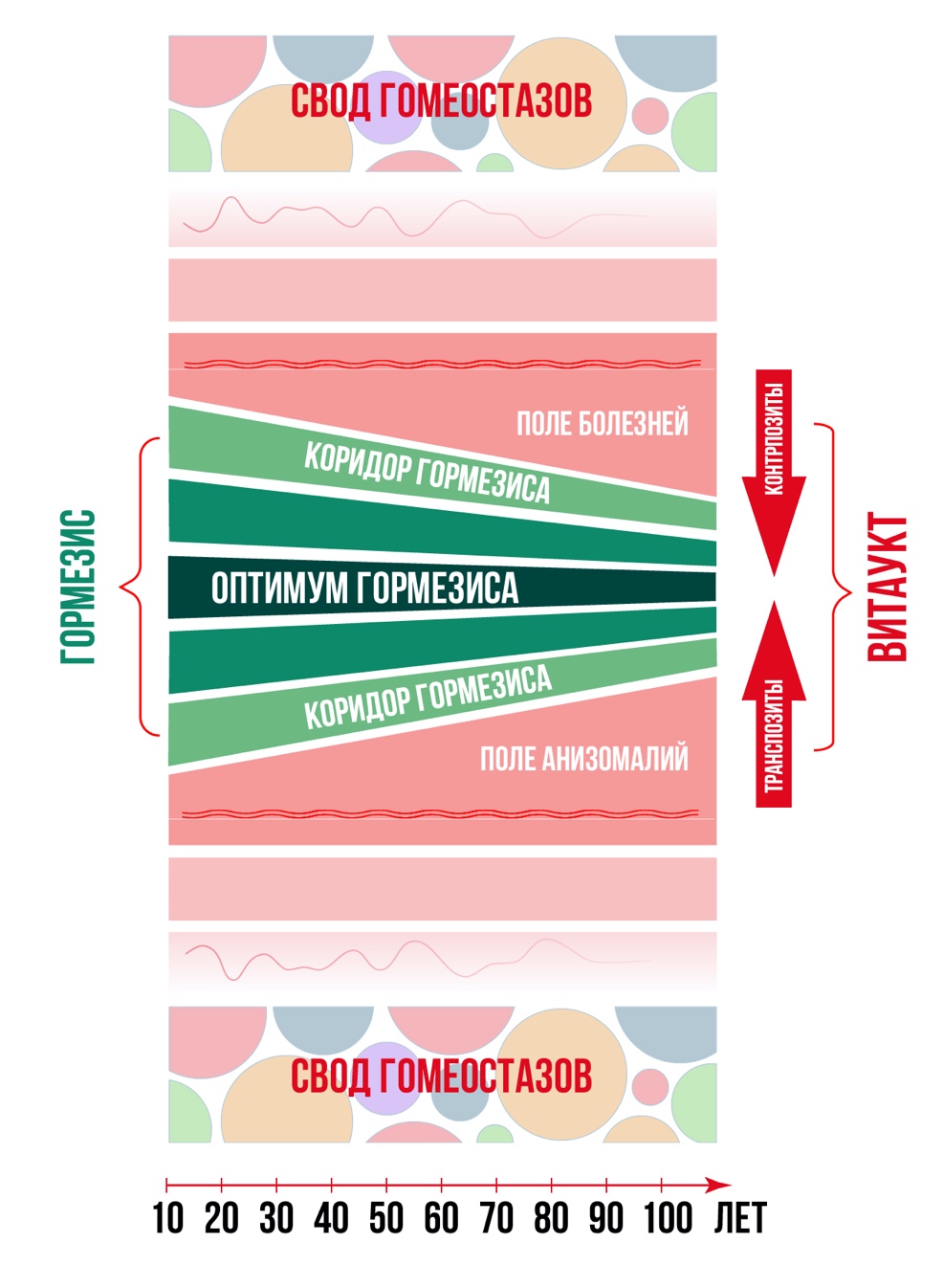

Рис. 4. Показано что «Коридор Гормезиса» у людей с возрастом в онтогенезе сужается, а ВИТАУКТ = Жизненная Сила в виде суммы сил противоположно направленных транспозитных и контрпозитных рычагов гомеостазов уменьшается, «тухнет». Возможности Витаукт противостоять нагрузкам и проявлять адекватную резистентность, чувствительность к регулировочным сигналам в разных системах снижается. За коридором гормезиса открывается супрафизиологический горизонт анизомалий – возраст-зависимых заболеваний, где сил Витаукта недостаточно для противостояния разрушительным процессам.

Напомню, что существуют механизмы регулировок на уровне клеток и тканей, которые обслуживаются механизмами гомеостаза. Гормезис – это режим оптимальной работы всех гомеостазов и систем, всего организма. У гормезиса есть свои механизмы регулировок – это гипоталамус со всем сводным оркестром его многочисленных инструментов регулировок. Гипоталамус это, по сути, регулировочный «прибор», который отслеживает всё множество констант, которые нужно поддерживать на заданном уровне, а затем он интегрирует и оптимизирует работу всего этого множества. Таким образом, его следует рассматривать как единую целую структуру, отвечающую за единство всех многочисленных процессов.

Границы возможных регулировочных ответов гипоталамуса заложены в морфогенезе, то есть изначально в нём предусмотрены параметры, на которые он должен реагировать стандартным обратным ответом, не допускающей перекосов в данной системе, сохраняя её постоянство. Таким образом, эта реакция является механизмом, который работает аналогично программе с предусмотренным заранее ответом. Филогенетически заранее предусмотрены регулировочные ответы на то как организм должен отвечать на колебания данных параметров. Таким образом, само наличие гипоталамуса и его реакции является проявлением программ на верхнем уроне регулировок организма. Гипоталамус, это по сути сводный аналитический штаб, диспетчерско-контрольный центр многочисленных регуляторных пунктов, осуществляет функции гормезиатора-интегратора = гармонизатора-синтезатора. Точно также как на нижнем уровне работают механизмы гомеостата, так на верхнем работает – гормезиостат. Таким образом, баланс всех общеорганизменных процессов регулируется сверху на уровне гипоталамуса, включая подконтрольные ему системы: нейроэндокринные и иммунную. Над всеми ими стоят центры регулировки и сохранения гормезиса – гармонии. Это проявляется в оптимальном соотношении работы всех механизмов Витаукта, когда организм находится в идеальном состоянии.

Аналогия регулировочной системы гипоталамуса с системой ГЛОНАСС

Для наглядности посмотрим на гипоталамус в сравнении с системой ГЛОНАСС - глобальная навигационная спутниковая система. Это спутниковая система навигации, через космос управляющая всей транспортной системой и её потоками. Нечто подобное осуществляет и система гироскопов в самолётах, но в клетках эту функцию контроля и навигации всех других интегральных систем осуществляют белки-интегрины. Аналогичную систему регулировок с помощью интегринов на уровне клетки Гарбузовым предложено называть ГЛОНАСК - глобальная навигационная система клетки, а на уровне организма ГЛОНАСО - глобальная навигационная система организма. Таким образом, гипоталамус можно полноправно назвать молекулярным ГЛОНАСО. Цель их держать постоянство, правильный курс всей системы.

На клеточном уровне работают свои механизмы регуляторы – гомеостаза, а на общеорганизменном уровне работают другие механизмы регулировок - гормезиса. Регулировка идёт с двух направлений: сверху и снизу, то есть как со стороны ГЛОНАСК, так и ГЛОНАСО. Другими словами ГЛОНАСО можно обозначить как гормезис-стабилизационная-система организма = ГОРМЕСТАБСО. Таким образом, автор предложил во избежание путаницы и двусмысленности вести новый термин: ГОРМЕСТАБСО.

Аналогично на уровне клетки это будет ГОМЕСТАБСК – гомеостаз-стабилизационная система клетки.

Итак, у организма имеется два уровня механизмов сохранения постоянства: ГОРМЕСТАБСО и ГОМЕСТАБСК. Сочетание этих систем создаёт единую систему обеспечения здоровья организма – ВИТАУКТ. Витаукт состоит из равновесия множества механизмов, у каждого из которых имеются противоположно направленные силы: транспозиты и контрпозиты, цель которых вернуть любую систему к точке константы присущую для каждого гомеостаза.

Верхние и нижние этажи регулировок онтогенеза, болезней старости и старения

В этом аспекте большое значение для практики и теории имеет получить ответ на вопрос какие уровни первичны и имеют первостепенное значение в понимании проблемы механизмов онтогенеза и старения организма, а также возраст-зависимых заболеваний = анизомалий, откуда идут истинные начала, корни проблемы - сверху или снизу.

На уровне гомеостазов проявляются процессы сенесцента клеток (клеточного старения), а на уровне гормезиса – сенелит – старения исходящего с верхних уровней регулировок организма, и обусловленного своими возможностями регулировок, своими программами и механизмами. Вопрос: кто кого обуславливает, или каждый из них вносит свою лепту в процесс старения и сопровождающих его анизомалий? Значит гомеостазы и гормезис не постоянны и в онтогенезе смещают свои параметры, причём выходят за рамки оптимума. Динамический гормезиорез и гомеорез, термины которые определяют это понятие. Подробности в книге Гарбузова Г.А.: «БИОЛОГИЯ МОЛОДОСТИ».

Факты указывают на то, что старение это двойственный поток процессов: сверху и снизу. В первом случае с верхней стороны-уровня нисходят свои институированные установки-предписания регулировок, в конечном итоге которые ведут к старению. Эти установки-предписания являются по сути программативными для подчинённых структур. Институированное управление означает, что в организме имеются центральные органы, как дирижёр управляющие всей разноголосицей многочисленных систем и приводящих их в симфонию единого оркестра. Все органы и гомеостазы работают не сами по себе, а взаимоувязаны между собой и всеми так различными механизмами координации, что играют когерентно в такт строго под одну мелодию, создавая полную гармонию. Ни одна система не может сыграть за пределами общей мелодии.

С другой стороны происходят восходящие процессы, ограничивающие репликационные возможности клеток, а значит неограниченное самовосстановление тканей и существование всего организма. Это другой этаж ограничивающий возможности к неограниченному самовосстановлению.

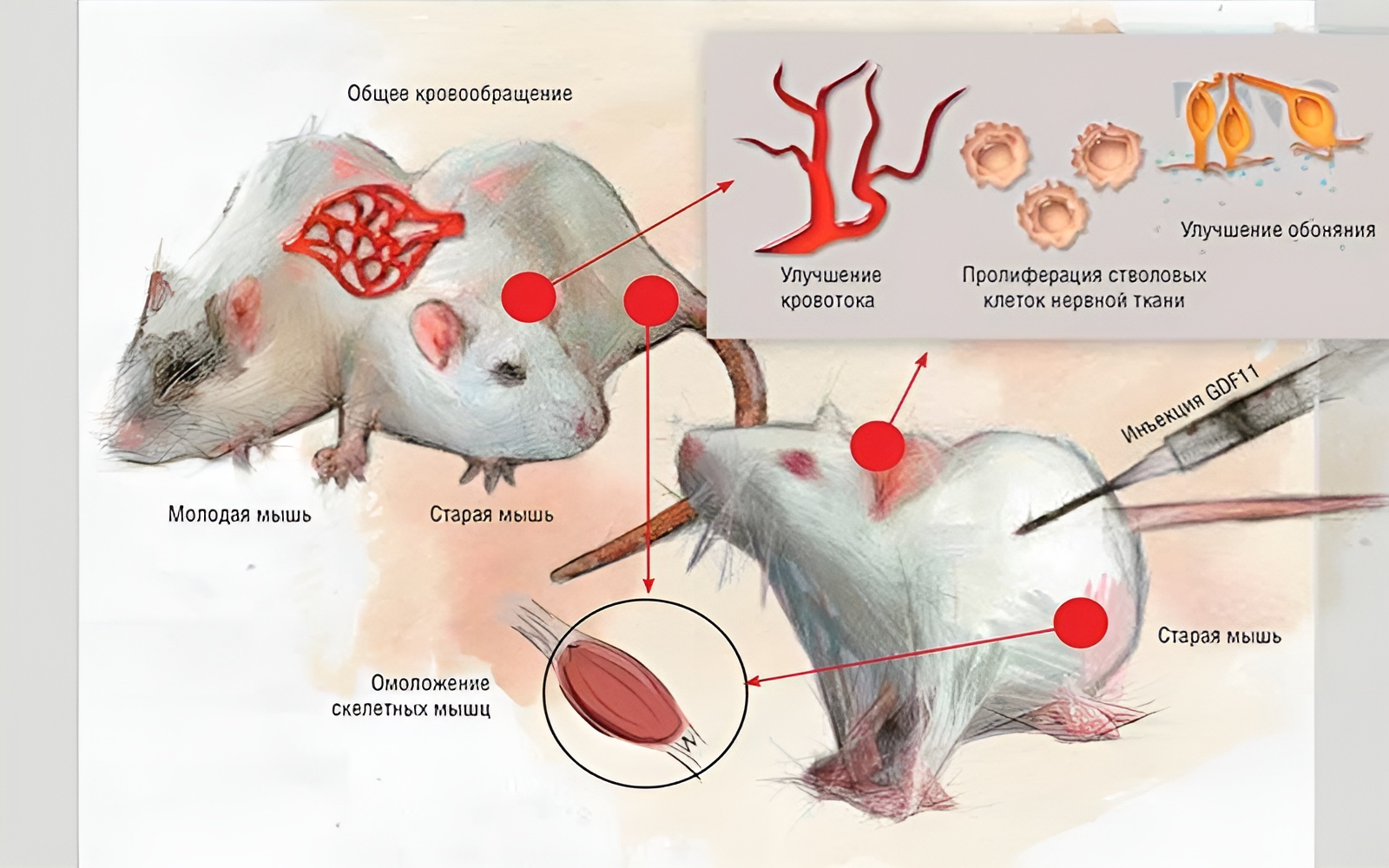

Прямым доказательством того, что старение обуславливает верхний гипоталамический этаж регулировок является эксперимент когда молодую и старую мышь сшивали так, что у них начала работать единая кровеносная система. Это так называемый парабиоз.

Рис. 5. Молодая и старая мыши, у которых сшита воедино кровеносная система, и таким образом выявлен эффект гетерохронического парабиоза, когда за счёт молодой крысы удалось омолодить старую.

При этом старая мышь приобретала множество признаков омоложения её организма, а молодая мышь при этом ускоренно старела. Следовательно, в крови у старой мыши появился некие вещества-регуляторы, которые старят весь организм, а у молодой мыши есть вещества, которые омолаживают старую. Это означает, что если мы сможем выделить это вещество, то получим ключ по омоложению всего организма.

Подтверждением этому являются данные о том, что между мозгом и телом есть какие-то вещества ускоряющие или сдерживающие старение. Было найдено что в гипоталамусе мышей есть клетки, которые влияют на скорость старения.

Выяснилось, что в процессе старения активно задействованы нервные стволовые клетки (НСК). Когда у некоторых мышей среднего возраста их убрали, животные очень быстро постарели — значительно быстрее, чем в обычной ситуации. Потом престарелым мышам из другой группы вели НСК новорожденных мышей. Через некоторое время все «пенсионеры» стали более подвижными, выносливыми, у них явно улучшились когнитивные способности.

Обнаружен белковый элемент, без которого никакого омолаживания нет — это белок TIMP2. Он выполняет функцию блокатора металлопротеиназ. Если его убрать из плазмы, то никакого эффекта нет.

Кроме того, у стареющих мышей проблемой являлось уменьшение числа стволовых клеток как во всём организме, так и в самом гипоталамусе. Как результат вместо мезенхимных клеток стали преобладать второстепенные клетки помощники – прогениторные. Автор предложил это обозначить как эффект соматического доминирования. Гипоталамус стареет наравне со всеми остальными структурами, благодаря первичным клеточным процессам сенесцента, но при этом гипоталамус является системой-лидером, от функциональности которой зависят ткани-мишени. Поэтому, старея сам, гипоталамус еще и ускоряет дополнительно старение других тканей. Поэтому гипоталамус имеет двойную роль в процессах сенелита: как институационную, так и сенесцентную.

Итак, кроме верхнего институационного уровня старения имеется и всеобщий клеточный уровень – сенесцентный, который несёт свою лепту в общий процесс старения. Очевидно, он связан с найденным клеточным гормоном MOTS, который вырабатывается в митохондриях, а не в ядре клетки. Мыши которые получали инъекции гормона, чувствовали себя гораздо лучше всех остальных. При этом старые мыши, получившие серию таких инъекций, стали ходить по беговой дорожке вдвое быстрее. У них даже получилось обогнать гораздо более молодых животных, которые не получали никаких инъекций.

Таким образом, приведены данные подтверждают, что процесс старения зарождается как с нижнего, так и верхнего этажей регулировок организма.

Взаимоотношения процессов старения = сенелита на верхнем уровне организма (регулировка гормезиса с помощью гипоталамуса) с процессами старения на уровне клеток = сенесцент (регулировка клеточных гомеостазов)

Итак, мы показали, что процессы старения организма (сенилит) в целом регулируются на уровне гипоталамуса, а на уровне клеток старение (сенесцент) за счет транскрипции и активизации или угнетения, блокирования теломеразы. Теломераза фермент реализующий возможности восстановления теломер. Но теломераза тоже находится под контролем и зависит от множества факторов. У неё есть свои рецепторы регулировок, но в области эпигенома. И эти рецепторы настроены не только сами на себя, контроль внутренних процессов, но и на внешние сигналы, определяющие статус гормезиса. Между ними должны быть сквозные взаимоотношения, пронизывание; между гормезисом и гомеостазами. Если точнее, то имеется в виду не все гомеостазы, а те которые обеспечивают, контролируют сенесцент. Длина теломер и скорость их укорочения это не застывший параметр, а регулируемый и нельзя говорить, что укорочение теломер это односторонний процесс, который не поддается обратному движению. Напомню, что в онкоклетках происходит быстрая перестройка-подстройка этого процесса под новые условия: онкоклетка попросту полностью отключает программу на сенесцент, включая программу транскрипции теломеразы. Итак, длина теломер это регулируемый параметр, где всё зависит от того на какую величину этот параметр настроен, запрограммирован. В растительном мире этой блокировки числа репликаций клеток вообще нет, потенциально они могут пролиферировать бесконечно, нет сенесцента. На продолжительность жизни растений клеточный уровень не влияет вообще, все определяется с верхних уровней апикальных меристем. Это так называемый принцип институционного регулирования организма, то есть гормонами, нейромедиаторами. В мире животных появляется дополнительный уровень регулировок старения – клеточный, через лимит Хейфлика. Также у животных появляется принцип коммитации, то есть с обязательством, заложенной внутри клетки программой производить только один тип клеток, включены только на одну потенцию, например, унипотентные клетки или выполняют только один функционал или морфогенную единицу. Подробности в книге Гарбузова Г.А.[2].

Лимит Хейфлика связан не с тем, что клетка, изнашивается, исчерпывает какие-то свои ресурсы, а с тем что она настроена, запрограммирована так. У каждого вида животных имеется свой параметр числа репликаций, свой лимит Хейфлика. Но всегда выключена функция активирования теломеразы. Для этого есть специальные свои механизмы и программы. Все параметры заранее предопределены природой.

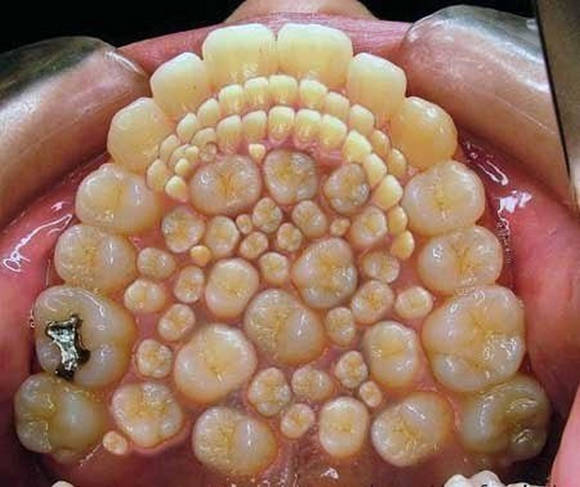

С возрастом длина теломер укорачивается. У человека длина теломер варьирует от 15 тысяч нуклеотидных пар (т.н.п.) при рождении до 5 т.н.п. при хронических заболеваниях. Длина теломер максимальна у 18-месячных детей, а затем она быстро снижается до 12 т.н.п. к пятилетнему возрасту. После этого скорость укорачивания несколько снижается. Это усиливает сенесцентность клеток. Темпы старения клеток регулируются изнутри на уровне механизма хромосом. Вместе с нарастанием сенесцента снижается количество стволовых клеток и уровень их потентности; они становятся более резистентными, нечувствительными, слабо функциональными.

Но эта скорость сенесцента, связанная с длиной теломер, не стабильный параметр и отчасти варьирует у разных людей. На эту скорость значительно влияют стрессы, то есть факторы извне, а также выявлены многочисленные факторы, которые могут неё повлиять. Число репликаций в культуре ткани иногда удаётся поднять с 50 до 262. Это говорит о том, что у клетки есть рецепторы, которые чувствуют внешнюю среду и отвечают на неё. В свою очередь у гипоталамуса имеется группа центров-ядер, которые отвечают за горметическую стабильность, а на них рецепторы ощущающие динамику на гомеостазах отвечающих за статус сенесцента в них. Сенесцент и сенилит – взаимозависимые процессы, обуславливающие друг друга, между ними должны быть сквозные взаимоотношения. По сути, это главная ось регулировки онтогенеза, возрастных динамических перестроек.

Клеточное старение (сенесцент) и общеорганизменное старение (сенилит) демонстрирует эффект отрицательной плейотропии, суть которого состоит в том, что то что хорошо для молодого организма, может стать плохим для старого. Самый яркий пример — процессы воспаления. Процессы провоспаления инициируются как с верхних этажей регулировок, в частности со стороны иммунитета, так и с клеточного уровня.

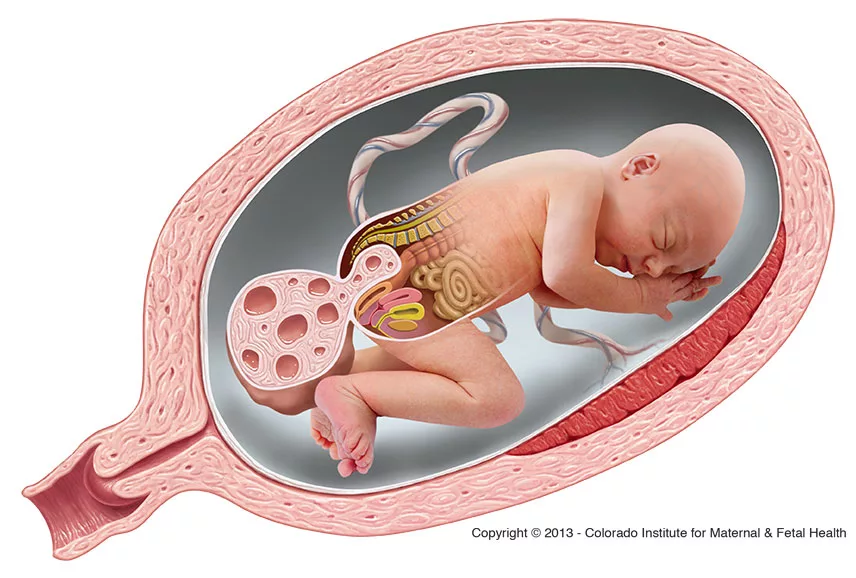

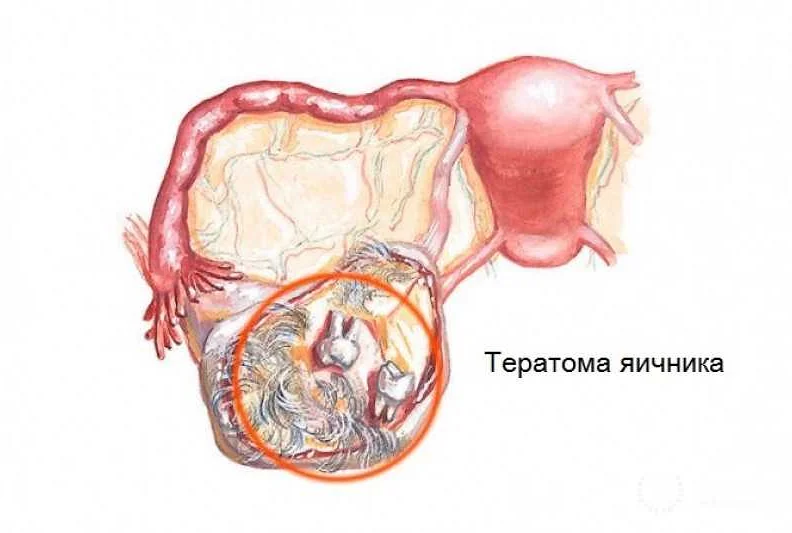

Показательным примером этого могут быть гормональные доброкачественные опухоли (мастопатия, миома, аденома) и онкологические опухоли. Причина их всегда двойственна: неизбежная самостимуляция гипоталамуса (элевационные процессы в нём) и переход на форсированные режимы нагрузки, что ведёт к гиперфункциям на железах-мишенях. Любая гиперфункция - это всегда выход за пределы оптимума, за пределы коридора гормезиса, функционально расточительна и всегда переходит в дегенеративный исход и гипофункцию. Это перенапряжение ряда желез, когда они работают за пределами констант, что неминуемо запускает механизмы самовоспаления. Это является первым шагом, прологом для создания условий к их онкологизации.

Такие раковые опухоли как рак матки, рак груди, рак простаты являются детищем гормональных перестроек, то есть корни их исходят из внутренней дисгармонии. Например, опухоль простаты – аденома увеличивает вероятность своего проявления с каждым следующим 10-летием. Так вероятность аденомы или гиперплазии простаты в 50-летнем возрасте 30-50%, а в 60 лет – 50-60%, 70 лет – 70-80%, а в 90-100 лет достигает 100%. Таким образом, аденому не верно называть болезнью (связана с внешними факторами), это типичная анизомалия (неизбежные проявления на основе патологопредраспологающих процессов в разных системах организма, связанные с внутренними перестройками). С возрастом с нарастанием проанизомалийных перестроек = антигормезисных увеличивается предрасположенность к онкологизации ткани. Одновременно повышается степень сенесцентирования на клеточном уровне. Любая преданизомалийная перестройка связана с митохондриальными дисфункциями: сначала гипер-, а затем гипо-. Это основа сенесцента, который в свою очередь может повести по двум направлениям:

- онкологическая настроенность,

- сенесцентирование ткани.

Это две крайности спектра проявлений одного и того же процесса. Всё зависит от того какое крыло будет превалировать – то по тому руслу и пойдет процесс.

Противовесом, контрпозитной силой, очевидно, в этом случае выступают механизмы старения клеток, сенесцента. Это режим перевода данных клеток в состояние более мягкого провоспаления, чем при онкологии. Это компенсаторный механизм сглаживания остроты данной анизомалии, позволяет организму получить еще добавочное время в виде нескольких лет или десятилетий. В любом случае и онкологические клетки, и сенесцентные имеют сходство в том, что работают в гликолизе и у обоих процессов проявляется митохондриальная дисфункция, недостаточность.

Кроме того, не верно утверждать, что сенесцентирование это механизм защиты от онкологизационного пути развития. Сенесцент – это всего лишь следствие преданизомалийных перестроек и связанных с ними митохондриальных дисфункций, которые происходят по принципу компенсационных гиперфункций, а затем их гипофункций и последующего сенесцента. Возрастная тенденция предрасположенности к онкологизации - это всего лишь один из путей, вариантов проявления анизомалийных перестроек, связанных с выходом за границы коридора гормезиса. Сенесцент – это следствие и другой вариант проявления преданизомалийных перестроек. Это подразумевает, что каждая онтостадия развития организма готовит свои условия для сенесцентирования клеток. А не наоборот, когда утверждается что первично происходит сенесцент, и он обеспечивает анизомалийные перестройки. Из этого следует, что сенесцент должен идти шлейфом за гипоталамическими перестройками.

Доказательство того, что сенесцент это следствие онтостадийного продвижения и сенелита

Таковым является то, что у долгоживущих типов животных и человека процессы сенесцента, анизомалийные перестройки и анизомалические патологии проявляются намного в более старшем возрасте – после 40-60 лет, тогда как у короткоживущих животных (мыши) тот же самый спектр анизомалийных болезней и сенилит проявляются после 2 лет. Так анизомалийные патологии как диабет, атеросклероз, онкология... у мышей начинают появляться в возрасте 1-1,5 года, тогда как у человека в этом возрасте нет и зачатков этих болезней. Причиной является выход в поле анизомалий, то есть за пределы коридора гормезиса. Это означает, что сенилит начинается на общеорганизменном уровне, к которому присоединяется и клеточный уровень – сенесцент. Следовательно, не клеточный уровень сенесцента определяет длительность жизни, а особенность реализации онтостадийных становлений организма. Именно особенности гипоталамуса, а также возможности мозговых тканей обеспечить трофику тканей мишеней, являются драйвером онтогенеза и определяют способность к долгожительству или короткожительству животного. Верхние уровни регулировок определяют клеточный сенесцент, а не наоборот.

Сенесцент клеток это программа, которая возникает и обеспечивает существование клеток в условиях частично находящихся за пределами гомеостаза, чему в свою очередь способствуют условия выхода организма за пределы гормезиса. Имеется в виду переходы на последние этапы онтогенеза. Данные по лимиту Хейфлика, которые противоречат предлагаемой нами концепции, являются всего лишь артефактом, когда результаты эксперимента были не правильно трактованными. Клетки животных в культуре ткани, которым обеспечен гомеостаз, тем не менее, находятся за пределами гормезиса. Как результат – они частично находятся в поле анизомалий. Чем дальше продвинуты этапы онтогенеза, тем глубже клетки окунаются в поле анизомалий. В отличие от клеток растений, клеткам животных нужны условия не только гомеостаза, но и гормезиса. Это обусловлено тем, что регулировка ряда онтостадийных процессов у них вынесена с общеорганизменного уровня (институировано, то есть с помощью гормонов) на клеточный уровень (комитировано). Такие клетки заведомо самоограничены на предмет повышения потентности. Это в свою очередь снижает диапазон маневрирования степенями потентности стволовых клеток. Только высокопотентным клеткам дана возможность на полную репарацию, в том числе и митохондрий, и эпигенома. Клетки с низкопотентными способностями несут в себе весь груз онтостадийных перестроек, а значит лимитированы на сенесцентность. Такие клетки будут зависимыми от некоторых внешних факторов, которых не хватает в культуре ткани.

Да, сенесцент исходит из нижнего клеточного уровня, но он не изначален и не ведущий механизм старения, а всего лишь комитированное продолжение общих процессов.

Тем не менее, сенесцент проявляется на нижнем клеточном уровне, а сенилит – общее старение нисходит с верху. Это два процесса происходящие на разных уровнях регулировок, но это две стороны одного общего процесса. У сенесцента есть свои программы и платформа, но они запускаются на рельсах онтостадийных становлений. Сенелит через сенесцент реализует свои лимиты.

Сенилит является институционным процессом, а сенесцент – коммитированным. Таким образом стадия онтогенеза – старение регулируется с двух сторон, и это более плавная корректировка чем при одностороннем регулировании сверху.

Драйвером элевационных процессов в гипоталамусе, непрерывная динамика связана с необходимостью этим самым компенсировать жесткое торможение роста организма. Современный животный мир приобрел особые свойства гомойотопии — ограниченность роста (от слова «гомойо» — способность всех особей вида или органов в них достигать жёстко заданных величин, например размеров, а «топо» — от слова «топология» — размеры, пространство). Гипоталамус с возрастом вынужден непрерывно наращивать механизмы торможения роста за счет усиления генеративных функций. Чем сильнее притормаживается рост, тем сильнее проявляется зрелость организма, такое наращивание зрелости переводит организм с этапа юности на этап зрелости = адальтуса, в дальнейшей динамике адальтус ведёт к перезрелости, то есть переходу на этап матуры, а он является прологом к сенилиту = старости.

Каждая специализированная ткань имеет свой предел гомойотопии. Этому ограничению не подвержены только стволовые клетки крови, лимфы, половые…

Принципы работы гипоталамуса в роли драйвера и навигатора онтогенеза

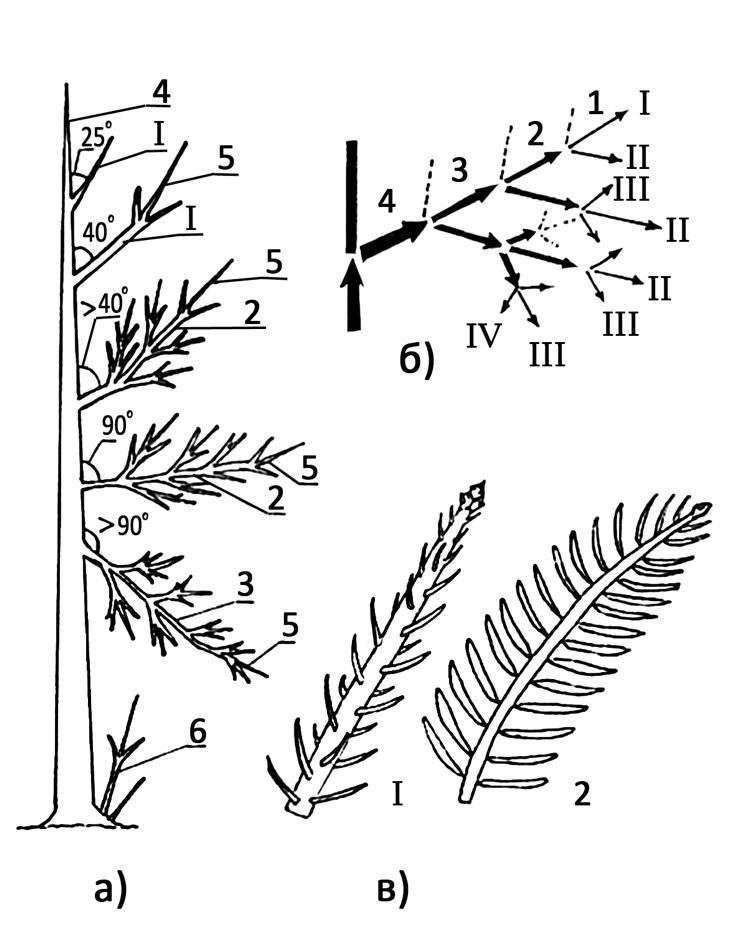

Чтобы понять и описать принцип работы гипоталамуса как регулирующей и движущей силы онтогенеза его можно сравнить с принципом регулировки созревания в растительном мире на примере апикальной меристемы дерева, в частности с той, которая связана с главной матрикальной = вершинной апикальной точкой роста, формирующей ствол. Это апикальная почка. В отличие от других апексов только она определяет соподчиненность всех остальных апексов на боковых ветвях, а также определяет начало наступления генеративной зрелости. Только вершинный апекс имеет достаточную для этого гормональную мощь, чтобы переподчинить себе все остальные точки роста. Гормональная мощь матрикального апекса складывается от суммы биомассы боковых ветвей, позволяющих в конечном итоге достигнуть требуемой мощи на главной почке. Дело в том, что апикальная почка настроена программативно так, что мощь её активности и роста многократно раз больше чем у всех остальных побегов и меристем. Конечно, это не обязательный принцип регулировок развития онтогенеза для всех растений, существует множество и других принципов, но именно по этому же принципу превалирования работает и гипоталамус. Рост мощи периферии запускает многократное превышение гормонов в главном апексе. Подчеркну, что на начальных этапах не сам апекс «тянет» периферию на созревание периферии, а наоборот. Включение программ на зрелость периферии возможно только при достижении определенного уровня гормонального профиля на главном апексе. Но для того чтобы это произошло необходима достаточная масса и метаболическая мощь на периферии. Так происходит регулировка количественных изменений в качественные. За качественные изменения отвечает апекс. Сигнал на качественные перестройки периферия должна получить сверху, извне. В этом случае в апексе переключается ряд генетических программ на синтез новых регуляторов или многократного усиления тех, что уже были - гиперактивацию.

Угнетение вегетативного роста не позволяет созреть полноценно главному апексу.

У некоторых видов растений главенствует принцип не апикального доминирования, а - соматического. Некоторые виды из таких растений могут существовать на безлимитных принципах. То есть изнутри у них нет ничего, что мешало бы неограниченной их жизни. Это важно осознавать, с целью правильного поиска пути направления на воздействие корректировки онтогенеза.

Следует выделить, что существуют принципы апикального доминирования в виде условного и абсолютного апикального доминирования. При условном апикальном доминировании растение может многократно переоткладывать генеративные органы, а при абсолютном апикальном доминировании оно настолько сильно, что полностью заглушает возможность последующей перезакладки генеративных зачатков. Примером растения живущего по принципам условного доминирования является алое древовидное, смотрите ниже его фото, а примером абсолютного апикального доминирования является монокарпическая агава. Сюда же можно отнести и одно- или двухлетние растения, у которых тоже доминирует апикальная почка, но, по сути, это гипергенеративный тип доминирования, когда генеративная сторона развития полностью угнетает, исключает вегетативные возможности, то есть когда происходит полное подавление возобновления, инициации закладки всех типов последующих почек за счёт особого гормона абсцизовой кислоты. По сути, это явление полного запрограммированного самоуничтожения растения, это механизм полного апоптоза всего организма. Если удалять эту цветочную почку, то растение может перейти в многолетники. Примером такой отмены двухгодичности может быть растение сельдерей, у которого можно удалять цветоносы и тем самым растение перевести в многолетник. Итак, 1- и 2-х летний тип онтогенеза полностью зависит от главенствующей генеративной почки, мощь которой настолько сильна, что не позволяет инициироваться любым последующим почкам. Растение уходит в апоптоз за счёт абсцизовой кислоты. У рыбы горбуши тоже таким мортальным фактором являются гонады, роль которых у неё становится доминирующим.

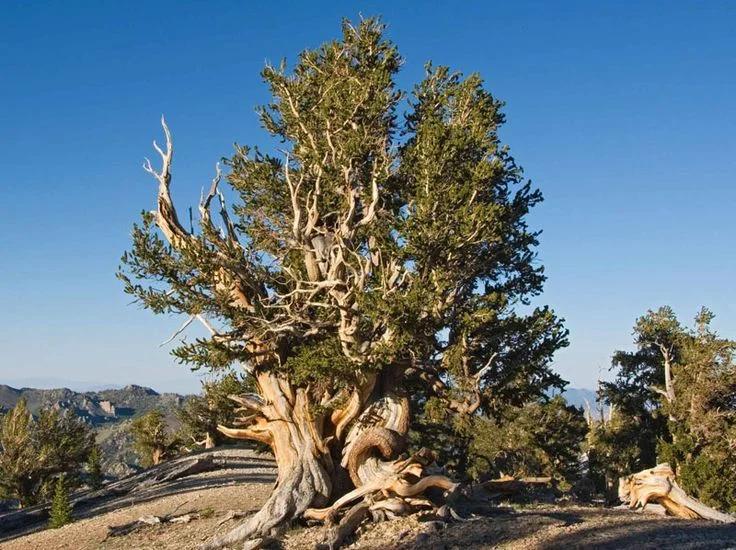

Таким образом, весь мир животных и растений в филогенезе разработал множество правил для проявления различных типов онтогенеза, где управление им может идти как с верхних уровней, так и с нижних. Например, управление сверху происходит за счет доминирования верхних уровней регулировок в гипоталамусе или на главных апексах растений. Но эти же параметры онтогенеза могут регулироваться не обязательно на верхних этажах регулировок, возможны ситуации когда онтогенез определяет Жизненная Сила низов. Так, например, у дерева сосна остистая, которая живёт тысячелетия, тонус жизненной силы определяют не апикальные точки роста, а гормональная сила корней, их сила превалирует над силой верхушечных апексов. В этом случае даже «погибающие» части дерева самовозрождаются «как из пепла» в виде отрастания новых ветвей из брахиальных почек. Параметры онтогенеза очень лабильны и могут базироваться на совершенно противоположно направленных принципах, что позволяет природе маневрировать от 1-летнего типа онтогенеза до тысячелетий.

Существуют виды растений, у которых угнетение вегетативного роста является фактором включения программ на ускоренное созревание. Это так называемые «скороспелки», у которых укорачивается онтогенез за счёт укорочения ювенильной фазы и ускорения фазы сенилита. Причём такая скороспелость может быть как эндогенно предопределённой (например у однолетних растений), так и связана с внешними условиями. Например, дерево лиственница, которая в норме начинает активно плодоносить в природе на 20-м году жизни, но при посадке в каменистую бедную почву может заплодоносить на 5 году жизни.

Аналогично у человека также можно укоротить ювенильную фазу детства и юности и ускорить наступление последующих фаз.

Функция матрикального апекса многогранна. Это означает, что апикальная точка определяет как морфогенез других частей дерева и его ветвей, так и сроки перехода от сугубо вегетативной фазы и готовности к наступлению генеративной зрелости. Например, у хвойных растений это сроки закладки первых стробил = шишек. Срок готовности зрелости определяется по мощи происходящих гормональных процессов на периферии, то есть готовность назначает не сам по себе матрикальный апекс, а через его связь с периферией; мощь метаболических процессов и гормонального фона на периферии запускают (экспрессируют готовые к этому гены) в апексе заблокированные до этого механизмы переключения программ на фазу генеративной зрелости. Низы определяют сроки перестройки в верхах, а реализация гормональной зрелости верхов определяет нисходящие сигналы, команды на зрелость низов, то есть разблокирование программ морфогенетических перестроек обеспечивающих репродуктивную зрелость. Вся система развивается динамически со всех сторон, одно усиливает развитие другого.

Низы настроены находиться в состоянии непрерывного роста, чтобы в заданное время приблизиться к критическому порогу набора нужной биомассы, идёт самонаращивание биомассы, что обеспечивает возможность набрать силу и нужный рост одновременно и главному апексу. При этом апекс настроен так, что скорость гормонального роста в нём не пропорционально многократно раз выше чем в других апексах. Это условие его доминантности. Этот рост продолжается до тех пор пока не достигнет критических параметров по гормонам и метаболому. Верхняя апексная точка является детектором определяющим достижение требуемых параметров, что позволяет экспрессировать новую зону генов и обеспечиваемых ими программ на генеративное созревание и производство гормонов нужных для этого.

Из этого следует вывод, что не верх определяет статус низов, а наоборот. Верх только координирует сроки перехода на новые этапы. Апекс это чувствительная система, которая работает по принципу «наполнения» ёмкости, которая пока не наполнится до верху водой, не откроется поплавковый механизм переключения и закрытия напора воды из крана. У растения этому аналогично свободное вегетирование, которое происходит «самотёком» и при достижении определённых уровней вегетативная фаза притормаживается и включается генеративная.

Аналогичное происходит и в гипоталамусе. Но, тем не менее, ряд авторов [1] утверждает, что переключение в гипоталамусе происходит на других принципах и выдвигают концепцию, что эта функция переключения на фазу половой зрелости находится в самом гипоталамусе, в котором есть система «Тэнд» – отсчёта времени, а гипоталамус называют гомеостатом времени. Эти авторы предложили ввести понятие о гипоталамусе как регулятора эндогенного времени = Тэнд. Но такая трактовка означает, что это система, которая развивается и работает сама в себе, не корректируется общим гормональным фоном. Это означает, что функция регулятора времени изначально должна быть коммитирована генетически, то есть изначально включенной программой для данного типа клеток. Но не является ли это ошибкой? Ведь в этом случае эта функция корректировки сроков этапов онтогенеза гипоталамуса работает сугубо сама по себе и не работает совместно с динамикой происходящей на нижних этажах подчиняемых ему. Напомню, что матрикальный апекс у дерева созревает, набирает мощь вместе с ростом всего дерева, а не сам по себе. Да этот апекс становится доминантной структурой, но при этом зависящий от низов. Вся система дерева развивается динамично во всех направлениях и одно не может развиваться без другого. Точно также должно происходить и в организме человека, где тоже происходит длительная фаза роста = вегетации, становления. Не следует путать способность системы регулировок в отношении перехода на новые фазы развития к внутренним перестройкам как автономный процесс. Гипоталамус находится в постоянной динамике, развитии и созревании. Это структура многоядерная, мультицентровая, но в итоге даёт общий единый результат по направленности и срокам развития организма. И не может какая-то одна из его функций работать сама по себе

Проанализируем как происходит регулировка фазами онтогенеза у деревьев, у которых организован механизм так называемого апикального доминирования, которому подчинён контроль за управлением всей гормональной системой дерева. Гипоталамус, по сути, тоже можно сравнить с матрикальным апексом, а значит он тоже как дирижёр руководит всей гормональной системой организма. Гипоталамус тоже матрикален, стоит во главе гормональных многих осей, с ним согласоывается и от него отталкивается, синхронизируется всё развитие. Начало генеративного развития, зрелости дерева начинается когда матрикальный апекс достигнет своего критического предела мощи, достаточной чтобы запустить соответствующие на это рецепторные гены, которые настроены на экспрессию при достаточной мощи растущей ткани и объёма гормонов, чтобы «распаковать» нужные гены, сделать их чувствительными к пробуждению и переходу на новую программу развития, а значит становления нового этапа онтогенеза. Для того, чтобы дерево заплодоносило, апекс должен приобрести готовность к этому, созреть. Например у агавы, которая даёт цветонос один раз в жизни, и относится к монокарпикам, это событие происходит обычно через 15 лет. Но если у этой агавы декапитировать (удалять) цветонос, то она может жить до 100 лет. В данном случае гиперзрелая апикальная точка угнетает все ткани с усыханием и гибелью всех листьев, а все соки и энергию отдаёт цветоносу. Апекс определяет длительность жизни и начало генеративной зрелости.

Но у агавы есть еще возможность к вегетативному саморазмножению, путём образования ювенильных боковых точек роста в основании, что ведёт к появлению множества ювенильных отводков, «деток». Такая настройка надолго может тормозить образование генеративного цветоноса. Вегетативная фаза и ювенильность преобладают над генеративной и сенилитной. Апикальное доминирование апекса здесь ослаблено в сторону усиления возможностей вегетативного соматического доминирования и тем самым поддержания статуса ювенильности. Гормональный фон таких агав имеет крен в сторону настроенности на ювенильное существование. Это означает, что программа на поддержание уровня стволовых клеток с более высокой потентностью превалирует над программой ведущей к генеративной зрелости.

Рис. 6. Агава с множеством боковых отводков, «деток»; такая агава не сможет дать цветонос и сохраняет своё ювенильное состояние, неотению. Детки у неё закладываются из спящих почек, имеющих максимально высокую степень потентности стволовых клеток (плюри- и тотипотентность). Такое состояние неограниченной неотении у агавы можно вызвать искусственно, удаляя цветонос, или в случае генетической трансформации = коммитации на непрерывное вегетирование. Например, такая коммитированность появляется у алое, когда новые побеги образуются из брахиальных почек (пазушных почек у листьев), но они имеют меньшую степень потентности стволовых клеток, более зрелы и способны на следующий год дать цветонос.

В организме животных тоже можно найти такую аналогию по превалированию программ ювенильности и поддержания высокого уровня стволовых клеток с более высокой потентностью, способных не только обеспечить репарацию ткани, то есть замены в ней старых клеток на более молодые, но и на регенерацию ткани в случае необходимости. Если бы в организме человека более активно работали стволовые клетки с более высокой потентностью, то тем самым они бы подавляли активность гипоталамуса, притормаживая его перезревание, ведущее к матуре, адальтусу и сенелиту. Вспомним эксперимент с мышами, которых ввели в парабиоз, когда молодая особь омолаживала старую. Следовательно, не сам по себе гипоталамус ведёт к матуре и сенелиту, а состояние всей системы в единстве. Также эксперимент с парабиозом подтверждает, что в гипоталамусе нет счётчика времени «Тенд».

Точно также у рыбы горбуши наступление зрелости и перезрелости гипоталамуса определяет её способность давать потомство один раз в жизни на девятом году. Монокарпизм горбуши аналогичен доминированию репродуктивного апекса у монокарпической агавы. Монокарпизм у этой рыбы обуславливает особенность работы гипоталамуса, который задаёт особый скоротечный тип адальтуса из-за гиперизбыточности гонадных гормонов, а также особого типа сенелита, с жестким механизмом мортальности. Если у горбуши удалить гонады, то она может прожить 28 лет и не стареть.

Но природа сама способна производить декапитацию, то есть когда эта программа не становится главенствующей и окончательной, а за ней могут повторяться следующие циклы роста и генеративной зрелости. Например, у алое древовидного, другого вида растений из того же семейства, что и агава, но после цветения и плодоношения оно не погибает, а образует новую боковую точку роста.

Рис. 7. Алое в виде дерева. У растения нет главного матрикального апекса, а также нет гиперапикального доминирования и монокарпизма. В принципе такое растение могло бы существовать неограниченно, если бы не мешали внешние факторы нужные для непрерывного роста. На вершинах некоторых побегов видны многочисленные цветоносы. Растение полиапексное и поликарпик.

У такой агавы образуется ствол, ветви, на которых образуются такие же мясистые розетки жирных листьев, на концах которых образуются цветоносные побеги. Цветоносы у них мелкие и не ведут к гиперапикальному доминированию, то есть не заглушают последующие точки роста. Поэтому алое после цветения не гибнет, здесь нет принципа генеративного доминирования, то есть принцип абсолютизма, когда организм ради превалирования генеративных возможностей жертвует всеми остальными точками роста, полностью заглушая их.

А теперь давайте посмотрим на этот же принцип долгожительства у деревьев на примере хвойного дерева сосна остистая, способной доживать до 5000 тысяч лет.

Рис. 8. Сосна остистая, возраст которой насчитывают 4850 лет.

Дерево представляет собой гигантскую махину ствола, которое, по сути, представляет собой остов из сухой части ствола с отсутствием верхушечного матрикального побега, но, тем не менее, сохраняющего силу роста у части боковых ветвей. По сути, это чередование мертвых частей ствола и множества толстых сухих ветвей. Явно, силу нового роста от боковых ветвей даёт дереву мощь его апексов на корнях, а точнее мощная живучая корневая система. Корни дерева заставляют его продолжать жизнь, именно они берут на себя главенство по проявлению особенностей онтогенеза этого дерева. В данном случае следует говорить о корневом апикальном доминировании, а не о матрикальном. Этот тип онтогенеза нами предложено обозначить как радиксальное (корневое) апикальное доминирование. Особенность этого типа онтогенеза – способность сохранять, поддерживать высокий уровень молодости, высочайшую способность к регенерации.

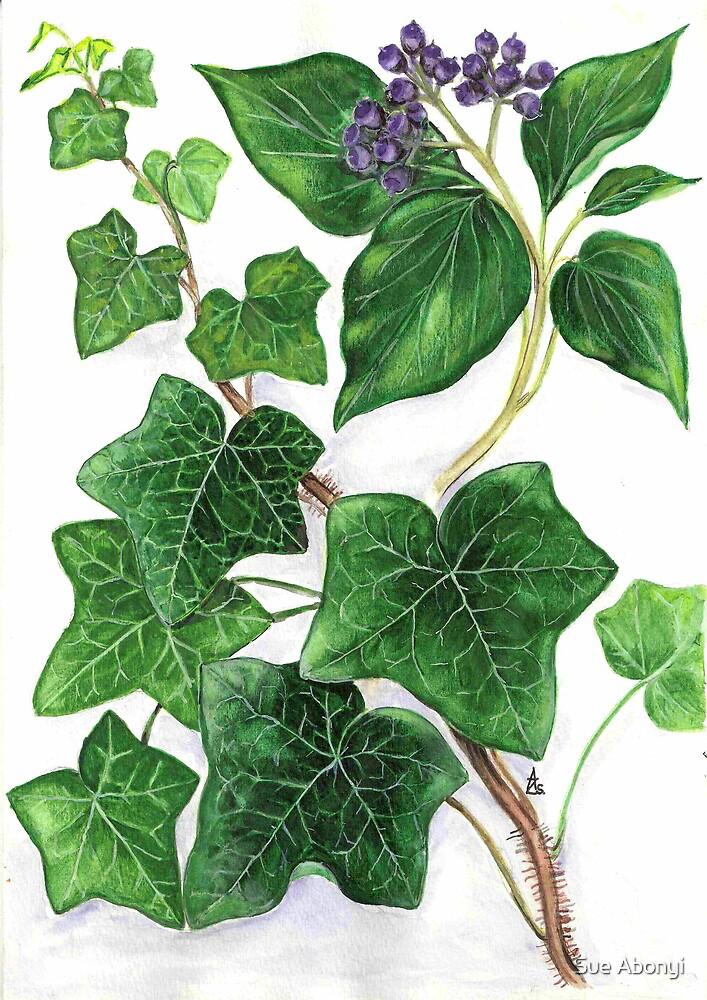

Оказывается в мире растений такой тип неограниченного радиксального онтогенеза встречается довольно часто и, кроме того, который позволяет не только пролонгировать жизнь, но и длительно, вплоть до бесконечности удерживать признаки ювенильности. Никаких принципиальных препятствий этому нет. Таковым является например плющ. Особенностью этого растения-лианы является то, что на одной особи одновременно могут находиться и онтостадийно зрелые ветви с плодами и ювенильные побеги. Зрелые с плодами ветви располагаются в верхней части растения, где больше света и доминирует работа ауксина, а нижние с ювенильной формой листвы расположены внизу в более затемнённых местах, где имеется в пазухе каждой брахиальной почки зачатки корней, а это означает локальное радиксальное доминирование за счёт избытка цитокинина.

Фаза ювенильности может быть растянута у растения вплоть до бесконечности, но может быть прервана в любой момент пока не получит достаточный уровень ауксинов, которые вырабатываются в условиях фотоиндукции, то есть на свету.

Рис. 9. Ювенильные и взрослые плодоносящие побеги взятые с одного растения.

Ювенильные побеги у плюща никогда не дают образование плодов. Плоды образуются только на морфологически зрелых укороченных ветвях. У ювенильных побегов листья вырезанные как у клёна и имеется большое количество корневых зачатков (ювенильной меристемы, мезенхимальной ткани), побеги вытянуты, легко укореняются, а у зрелых – листья овальные, на верхушечных апексах закладываются плодовые почки, которые тормозят рост в длину побега. Побеги укорочены, что говорит об угнетении гормона роста гиббереллина. Гиббереллин можно признать аналогом гормона роста соматропина у животных. Гиббереллин и соматропин всегда сопровождают ювенильную фазу вегетирования. Но в тоже время гиббереллин нужен для вегетирования, но не обязателен для ювенальности, например рост из брахиальных почек ослаблен, у спящих почек и порослевых побегов он может быть сильный, но ювенильность вполне может происходить без сопровождающего роста. Это означает, что в организме человека нужно найти гормон ювенильности, который бы работал сам по себе без гормона роста. Поэтому принцип гомойотопности не является помехой для сохранения ювенильности, гормоны регулирующие эти процессы и нужные программы разные. У плюща на верхушечных побегах наблюдается выраженная продвинутая онтостадийность.

Следует обратить внимание на особенности развития плюща, в частности на то, что верхушечные побеги прекращают рост и проявляют апикальное доминирование и высшую степень стадийной зрелости. Прекращение роста можно сравнить с механизмом гомойотопии у организмов животных, которая наступает после половой зрелости. Торможение роста у животных = гомойотопия – аналог апикального доминирования и высшей степени стадийной зрелости. Аналогичный элемент радиксального доминирования (ювенильности) в организме животного на постпубертатной стадии полностью заблокирован. Если в организме растений гормон, который отвечает за ювенильность цитокинин известен, то в организме животных – он еще не определён до конца, но ясно одно, что он тоже обязательно есть.

Если в нашу задачу входит реювенилизация организма, как это легко происходит у плюща, то надо задействовать гормон противодействующий стадийной зрелости. Но напомню, что у плюща этот гормон юности открывает одновременно и функцию роста растения. Очевидно у гомойотопных видов животных эта реювенилизация откроет заодно и фазу роста организма, что противоречит его жизненным принципам. Поэтому природой созданы организмы животных, у которых исключено заложение мощной мезенхимной ткани, а взамен оставлены только прогениторы, позволяющие производить замену клеток, но онтостадийно зрелых.

В тоже время у этой концепции имеются факты идущие ей вразрез. Например, жизнь голых землекопов основана на принципах неотении, продленной молодости, но, тем не менее, их размеры и рост не отличаются от мышей, продолжительность жизни которых в 10 раз меньше.

Итак, главное что можно подчерпнуть из примера с плющом, что реювенилизация реально возможна, но для этого нужно создавать особый гормональный фон. У животных гомойотопных такой базы нет и поэтому её надо искусственно создавать.

Особенность роста корней даёт дополнительную гормональную силу, которая позволяет ей пробиваться через усыхающие ветви с затухающим ростом на всех апексах и закладывать всё новые и новые боковые ветви. Если посмотреть на общее состояние дерева, то бросается в глаза огромная масса полностью отмерших частей дерева. Дело в том, что у растений нет механизма и принципа очистки изнутри от погибших клеток и частей. Да, у растений есть механизм апоптоза, который, например регулирует опадение листьев или веткопад, но это возможно только на внешней части организма и никак не контролируется изнутри.

Дерево может существовать только за счёт мощного израстания наружу новых почек и побегов. То есть они образуются только за пределами предшествующей ткани. Новое здесь не происходит за счет полного ликвидирования старого. Это придаёт особый тип старения растению, когда сочетается дряхлость, развалины умерших частей остова ствола и ветвей и мощь нарастания новых ветвей. Эту мощь самообновления, то есть Жизненную Силу придаёт дереву мощь корневой системы. Её сила жизни и гормональный фон (гормоны молодости растения цитокинины) заставляют пробиваться новым брахиальным побегам в кроне и постоянно их обновлять. Корни дают силу молодости стареющим с затухающим ростом ветвям, заставляют пробуждаться и проявлять новую энергию роста. Но происходит это уже преимущественно не за счёт восстановления роста в дряхлеющих апикальных почках или матрикальной главной, а за счёт отрастания брахиальных (пазушных) почек, которые более чувствительны к цитокинину чем к ауксинам. Значение цитокининов начинает преобладать над значением ауксинов. Апикальные почки в норме сами себя обеспечивают энергией роста за счет аттракции (натягивания) на себя гормонов и нутриентов, тогда как пазушные почки или спящие ювенильные почки получают больший стимул энергии роста из корней, но при условии угнетения апексов. У старых деревьев апикальное доминирование кроновых почек резко ослабевает, а снятие этого доминирования позволяет разблокироваться боковым почкам. Это их принципиальная биологическая особенность. Растение переходит на принцип существования за счёт превалирования мощи стволовых клеток или почек второго порядка, в том числе и корневых. В норме они являются соподчинёнными точками-мишенями для регулировки сверху, но когда апексная регулировка отменяется, исчерпывает себя, на себя берут эту функцию продолжения роста другие типы точек роста. Соподчиненность точек роста второго порядка снимается, они растормаживаются и становятся основными.

В принципе мощь Жизненной Силы корней можно было бы приравнять к мезенхимным стволовым клеткам и зависящих от неё прогениторным концевым стволовым клеткам в организме животных. Но к сожалению, в отличие сверх развитой мезенхимы корней данной сосны, у человека эта мезенхима не получила должного развития и регулировка идёт преимущественно только за счет прогениторов с низкой степенью потентности. Если бы животные имели бы такую же мощь на постоянное самообновление ткани, как это происходит на примере сосны остистой, то это бы позволило бы организму животного получать такую же непрерывную мощь на самообновление, то есть сохранения равновесия между процессами внутренней самоликвидации за счет апоптоза и регенеративными процессами. Таким образом могут создаться условия саморегулировки поддержания непрерывности циклов репарации и регенерации. Этот же процесс содействовал бы запуску механизмов по возврату клеток от сенесцента к ювентальности Если такого равновесия нет, идёт односторонний процесс, когда ткань стареет. Конечно, для этого у организма должна быть хорошо проработанная система самоочистки от отмирающих частей, в которой главенствующую роль должны сыграть механизмы апоптоза, аутофагии и аутолиза.

А теперь давайте сравним облик тысячелетнего дряхлого дерева с внешним типажом старого человека.

Рис. 10. Внешний вид облика старого человека с признаками дряхлости аналогичных тем же признакам дряхлости у дерева сосна остистая.

Также давайте сравним этот облик старого человека с лицом юноши и увидим поразительные возрастные изменения. Это говорит о том, что главный орган ответственный за поддержание гормезиса, то есть гипоталамус у старика давно вышел за пределы оптимума.

Рис. 11. Внешний вид юноши имеет колоссальные отличия от вида старого человека.

У человека роль апексов отчасти играют прогениторные и др. стволовые клетки. Они затухают аналогично тому, как затухают апексы у старых деревьев. В связи с затуханием роли гипоталамуса, то есть повышения его резистентности = нечувствительности (аналог верховной матрикальности) происходит затухание, угнетение прогениторов – стволовых клеток второго порядка (аналог соподчиненных апексов). Но у дерева сосна остистая открыт канал для подпитывания мощной Жизненной Силы посредством сохранения мезенхимных клеток на корнях. Они дают «соки», которые оживляют и позволяют пробиваться через старые, полу усыхающие ткани и дряхлеющие почки новым, но уже не за счёт продолжения роста главных апексов, а за счёт прорастания брахиальных и спящих почек. Такие почки имеют меньшую степень генеративной зрелости и побеги от них не дают так быстро обилие шишек, что меньше истощает растение в целом.

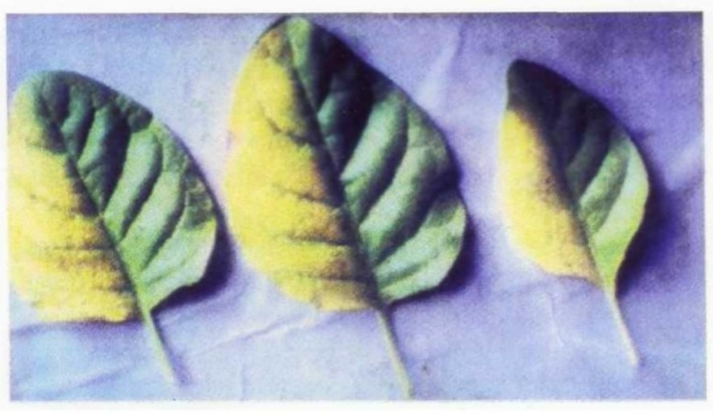

Если сосне остистой возвращают жизненную силу особенности её мощной корневой системы, то почему этого явления не наблюдается у других видов сосен и они попросту при болезнях и с возрастом усыхают и не борются за жизнь? Очевидно, это связано с наличием у сосны остистой особо развитой мощи корневой системы с обилием зачатков мезенхимы, то есть более ювенильной, она меньше поддаётся сигналу на гормональное созревание идущего из главных апексов, то есть это сигнал на перезревание и торможение, угнетение. Но в тоже время корневая мезенхима способна создавать обилие ювенильных гормонов способных оживлять даже усыхающие ветви, в частности цитокинины. Больше всего цитокинины вырабатываются на апексах корней. Если ауксины синтезируются в апексе побега, то цитокинины на кончиках апексов корня. Ауксин транспортируется по растению сверху вниз и активно, а цитокинин - снизу вверх и пассивно. Чем сильнее корни, тем больше гормона молодости и жизни, а при доминировании в росте корневой системы они смогут оказать существенное влияние на увеличение продолжительности жизни ствола и кроны дерева. Смотрите пример их омолаживающего действия на фото ниже, где стареющие и желтеющие листья обрабатывали этим гормоном и происходила их реювенилизация.

Очевидно, в организме животных тоже имеется аналогичный клеточный гормон ювенильности, который может преодолеть клеточный сенесцент, митохондриальную дисфункцию.

Рис. 12. Представлены листья махорки, половину которых обработали цитокинином, что привело к остановке старения листа в виде пожелтения.

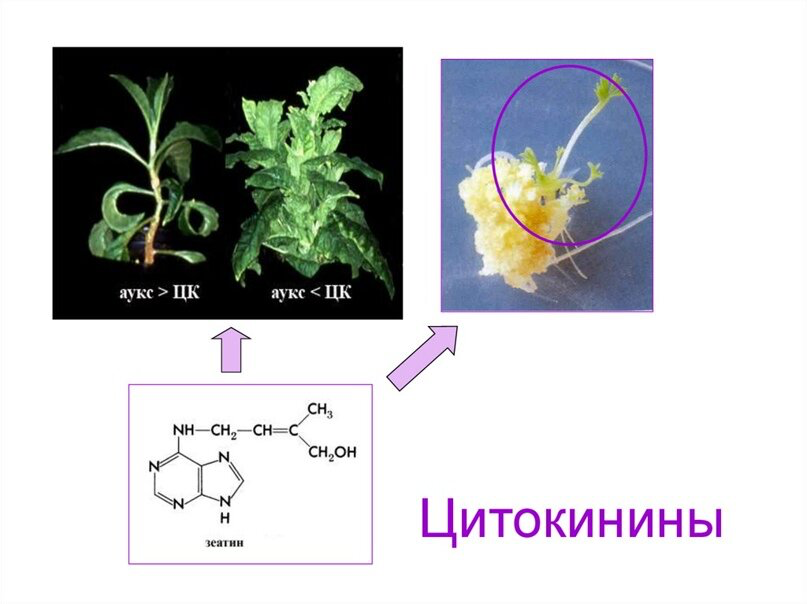

Функции цитокининового гормона молодости у растений?

Цитокинины синтезируются из азотистого основания аденина, одного из четырёх кирпичиков ДНК. Цитокинины запускают механизмы синтеза новой ДНК в клетке и контролируют S-фа́зу клеточного цикла у растительных клеток. S-фаза — фаза клеточного цикла, в которой происходит репликация ДНК. Стадия интерфазы, расположенная между G1 – G2 фазами. Главным событием S-фазы является репликация ДНК. Целью этого процесса является создание двух абсолютно идентичных хроматид. Клетка препятствует более чем одной репликации хромосомы, накладывая на ДНК в фазе G1 специальные пререпликационные комплексы, которые разбираются в S-фазе перед началом репликации. В почкующихся дрожжах белок Cdc6 разрушается, Orc2/6 фосфорилируется, и mcm-белки изгоняются из ядра, предотвращая новое прикрепление репликационного аппарата (ДНК-полимеразы) к ДНК после начала репликации.

Особое внимание акцентирую на то, что это его важнейшая особенность как гормона клеточного деления, причём в отличие от всех других гормонов (тоже обеспечивающих клеточные деления), позволяет ему усиливать не просто клеточное деление, но с учётом снятия как их онтостадийной продвинутости, так и морфологической дифференциации. Это подразумевает радикальную полную клеточную реювенилизацию. Только такого типа гормоны способны запустить механизмы регенерации не просто клеток, а тканей и органов.